Le antiche Olimpiadi (X)

Roma 9 luglio 2020 Pubblichiamo oggi un nuovo avvincente racconto storico narrato dall’arch. Livio Toschi, nella sua veste di storico della FIJLKAM. Buona lettura!

Non mancarono le critiche agli atleti di Olimpia

Abbiamo finora ricordato la fama che circondava gli olimpionici e gli onori a loro concessi. Non mancarono tuttavia le critiche, poiché alcuni ritenevano che l’esaltazione degli atleti fosse fondata su una falsa valutazione di ciò che era veramente importante, privilegiando lo sportivo rispetto al soldato o la superiorità fisica a scapito delle qualità intellettuali e spirituali. Tra i critici si segnalò – già nel VII secolo a.C. – il poeta Tirteo di Sparta, che sosteneva l’inutilità di un atleta per il benessere della polis se non era anche valoroso in guerra.

Il legislatore ateniese Solone, ha scritto Diodoro Siculo, «pensava che quanti gareggiavano nella corsa e in ogni altra disciplina non dessero alcun contributo fondamentale per la salvezza delle loro città e che invece quanti eccellevano per sapienza e virtù fossero in grado di salvaguardare le città coinvolte nei pericoli».

Un secolo più tardi, stanco di vedere la sua sapienza sottovalutata, affermava Senofane in un frammento delle elegie: «Avventati criteri! Non è giusto preferire alla filosofia la forza fisica. Se c’è fra i cittadini un pugile valente, uno bravo nel pentathlon, nella lotta o nella corsa, [...] non per questo la città gode di buon governo. Ben poco diletto ne ha la polis se qualcuno vince una gara a Olimpia: non è così che s’impinguano le sue casse».

In un discorso tenuto a Olimpia nel 380 a.C. anche Isocrate si allineava su questa posizione.

«Mi sono spesso stupito che i fondatori delle Panegirie e gli organizzatori delle gare atletiche abbiano messo in palio premi così magnifici per le prestazioni fisiche, senza riservare alcun riconoscimento a chi ha lavorato per il bene comune e ha perfezionato le proprie qualità spirituali per essere utile agli altri. E invece era a questi uomini che si doveva pensare. Infatti, se gli atleti avessero anche il doppio della loro forza fisica, l’umanità non guadagnerebbe nulla, ma se un solo uomo è saggio, tutti quelli che vogliono condividerne le idee possono trarne vantaggio».

1.

Sono famose le parole di scherno di Esopo contro l’atleta vanesio dei suoi successi pur avendo sconfitto avversari da lui stesso definiti più deboli, e quelle di Diogene contro il corridore veloce tra gli uomini, ma più lento di una piccola lepre. Gli attacchi si moltiplicarono contro il professionismo, che «apparve nella seconda metà del V secolo, rigettando l’antico ideale dell’esercizio della forza per la salute e per la destrezza in guerra, congiunte con la bellezza fisica: esso rese l’agonistica fine a se stessa» (Bronislaw Bilinski). Con il professionismo si spense il fuoco dell’antico ideale eroico e lo scopo dell’atleta non fu più la gloria o la capacità di difendere la patria. Insomma, l’atleta professionista era un essere socialmente inutile e le gare sacre (agones ieroi), col tempo, si trasformarono in semplici spettacoli.

Nel dramma satiresco Autolico così si esprimeva Euripide: «Fra i tanti mali che affliggono l’Ellade, nessuno è peggiore della razza degli atleti […]. Quale buon lottatore, infatti, oppure quale corridore, quale discobolo o ancora quale buon fracassatore di mascelle, coronato per le vittorie, ha portato vantaggio alla sua città?».

Va ricordato che nella sua tragedia Ippolito, del 428 a.C., Euripide (da molti accusato di misoginia) affermò invece che il peggiore dei mali non erano gli atleti, ma le donne.

2.

Il condottiero tebano Epaminonda riteneva l’agilità più importante della forza «e quindi limitava gli allenamenti sportivi alla corsa e alla lotta, mentre concentrava gli esercizi sulla pratica delle armi». Un altro generale, Filopemene di Megalopoli, sosteneva che gli atleti «mangiano troppo, dormono troppo e devono seguire abitudini regolari, tutte cose impossibili per i soldati durante le campagne, e alla fine fece bandire ogni forma di atletica dall’esercito». Nemmeno Alessandro Magno nutriva molta fiducia nelle capacità degli atleti in battaglia.

Anche il poeta Lucillio (II secolo a.C.), l’architetto Vitruvio Pollione (I secolo a.C.) e, soprattutto, il medico Galeno di Pergamo (II secolo d.C.) non risparmiarono violenti attacchi agli atleti.

Altri, invece, seppero criticare con raffinata ironia. Nelle Thanatusie, i giochi disputati dai defunti che soggiornavano nell’Isola dei Beati, Luciano di Samosata ha immaginato che gli agonoteti Achille e Teseo dispensassero ai vanagloriosi vincitori corone intrecciate con penne di pavone.

Didascalie

In copertina: Alessandro e Diogene, olio su tela di Paride Pascucci (1891) – Museo Cassioli, Asciano

1. Solone, olio su tela di Francesco Hayez (1812-13) – Gallerie dell’Accademia, Venezia

2. Busto di Euripide / Definì gli atleti e le donne “il male peggiore della Grecia”

La vita dopo il Covid: lo sport sarà essenziale. Parola di CIO e ONU

Roma, 4 luglio 2020 - In questi giorni, in tutta Italia si discute, soprattutto a livello regionale, sulla possibilità di ricominciare in maniera attiva e sicura con gli sport di contatto. La richiesta di ripartire si fa sempre più pressante e urgente, per motivi sia economici che mentali. È di giovedì 2 luglio la richiesta ufficiale del comitato regionale FIJLKAM dell’Emilia Romagna al Presidente della Regione Bonacini per la riapertura degli sport di contatto. Sono già dodici le regioni in cui si è potuto, o si potrà a breve (come la Lombardia dal 10 luglio), ricominciare piano piano seguendo naturalmente delle regole molto severe, a partire dalle linee guida elaborate dalla Federazione per i nostri sport.

Insomma, il tema caldo è la ripartenza. E non solo a livello regionale o nazionale.

Giovedì 25 giugno, infatti, il presidente del CIO Thomas Bach e la vicepresidente della Commissione atleti del CIO Danka Bartekova hanno partecipato alla seconda edizione di #UN75, una serie di discussioni sulle sfide che il mondo sta affrontando, organizzata dall’ONU. Il risultato di tali discussioni con le annesse opinioni, proposte, preoccupazioni e idee saranno presentate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ai leader mondiali in occasione della celebrazione ufficiale del 75° anniversario delle Nazioni Unite a settembre 2020.

I rappresentanti del CIO sono stati invitati a partecipare alla conversazione “Multilateralismo ai tempi del Covid-19”, particolarmente incentrata sull’impatto della pandemia sulla cultura, sullo sport e sul turismo. Tre settori che “hanno sofferto maggiormente a causa della pandemia”, come ha spiegato Tatiana Valovaya, direttore generale dell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, e per le quali le conseguenze economiche e sociali sono state enormi.

Insieme al Presidente Bach e alla vicepresidente Bartkova, sono stati affrontati temi relativi al ruolo dello sport nel mondo post-Covid19 e nella costruzione dell’inclusione sociale.

“Il mondo post-coronavirus trarrà beneficio dallo sport. E siamo pronti a contribuire a modellarlo, siamo pronti a rendere il mondo un posto migliore attraverso lo sport”, ha dichiarato il Presidente del CIO in un videomessaggio, invitando i governi del mondo a includere lo sport nei loro programmi di sostegno post-coronavirus. Come ha spiegato il presidente Bach, lo sport contribuisce alla ripresa dalla crisi, creando un mondo migliore dal punto di vista socio-economico e della salute e perché “lo sport crea posti di lavoro, genera attività imprenditoriale, svolge un ruolo economico significativo in molti paesi, tutti elementi vitali in quanto i paesi cercano di riaprire le loro economie". Ha inoltre spiegato come il valore più necessario in questo momento è la solidarietà, all’interno della società come fra le nazioni, ed è proprio lo sport a portare questo valore sul palmo della mano, a insegnarlo e trasmetterlo.

Un ulteriore campanello di allarme è stato lanciato da Danka Bartekova riguardo alla necessità di costruire società inclusive e di favorire l’uguaglianza di genere, obiettivi per i quali lo sport è un potentissimo strumento. “Le donne nello sport non dovrebbero essere lasciate indietro nella fase di recupero. Le parti vulnerabili della nostra società devono essere prese in considerazione quando parliamo di ripartenza e dobbiamo basarci sui successi che sono già stati raggiunti”, ha dichiarato la vicepresidente della Commissione atleti del CIO. A tal proposito è stato anche ricordato che il CIO negli ultimi mesi si è dato molto da fare proprio per evitare che la crisi crei una disparità sociale e di genere ancora maggiore. Particolare attenzione è stata data all'attuazione delle raccomandazioni del progetto di revisione dell'uguaglianza di genere del CIO, che, dal suo lancio nel marzo 2018, ha fornito ai comitati nazionali (NOC) e alle federazioni internazionali alcune soluzioni per raggiungere l’uguaglianza di genere dentro e fuori dal campo di gioco. Una serie di webinar è inoltre prevista durante l'estate per garantire che donne e ragazze partecipino attivamente ai piani di recupero sportivo.

Infine, la discussione del 25 giugno è stata anche un’occasione per riflettere sul ruolo che gli atleti hanno assunto durante la crisi: modelli ed esempi per motivare le loro comunità a rimanere attive. Tuttavia, anche loro hanno bisogno delle organizzazioni sportive internazionali e del loro supporto per mantenere un imprescindibile benessere mentale. Durante la pandemia, vista la mancanza di accesso alle strutture sportive e l’isolamento dai compagni di squadra e dalla più ampia comunità di atleti, la sfida più grande per loro è stata proprio quella di mantenere una buona forma a livello mentale.

Ed ecco che il discorso ci riporta in Italia, dove la pressione per ritornare all’attività si fa sempre più forte e dove alcune regioni sono ancora bloccate. In attesa, dunque, che tutti i nostri atleti, nostri esempi e modelli, possano tornare ad allenarsi e a combattere, confidiamo che le parole del Presidente del CIO vengano ascoltate dai leader mondiali durante la celebrazione di settembre e, perché no, anche prima.

Le antiche Olimpiadi (IX)

Roma 1 luglio 2020 Pubblichiamo oggi un nuovo avvincente racconto storico narrato dall’arch. Livio Toschi, nella sua veste di storico della FIJLKAM. Buona lettura!

Arte e sport fino dall’antichità hanno costituito un binomio fecondo. Sviluppatosi già in Egitto, divenne inscindibile in Grecia, tanto che le gare e gli esercizi di palestra furono uno dei temi preferiti dagli artisti. Lo studio degli armoniosi corpi degli atleti, spesso idolatrati come divinità, guidò Policleto all’elaborazione del suo “canone”, concretizzato nella statua del Doriforo e in un trattato purtroppo perduto. Se Mirone nel Discobolo seppe cogliere il magico attimo in cui il movimento pare arrestarsi prima di esplodere in tutta la sua energia, Lisippo conquistò lo spazio con l’ampia e ieratica gestualità dell’Apoxyomenos. L’ispirazione rimase alta anche dopo quei tre inarrivabili maestri, passando dalle delicate fattezze dei Pancraziasti degli Uffizi e dei Giovani lottatori di Ercolano al Pugile in riposo, veristicamente martoriato.

Ogni vincitore di Olimpia aveva il diritto di farsi erigere una statua con iscrizione e al ritorno nella città natale la polis gli decretava il trionfo. Nel 412 a.C., narra Diodoro Siculo, Agrigento fece addirittura scortare in città Esseneto, per la seconda volta vincitore dello stadion, da trecento bighe tirate da cavalli bianchi. Si arrivò persino ad abbattere tratti di mura per agevolare il passaggio dei cortei: a che cosa servivano le mura – era il significato simbolico – quando per difensori la popolazione poteva contare su simili campioni? Sappiamo però che Alessandro Magno non condivideva questa fiducia negli atleti. Anche l’ammiraglio lacedemone Antalcida – secondo Plutarco – non faceva troppo affidamento sui campioni dello sport, affermando invece che «i giovani guerrieri costituivano le mura di Sparta e i suoi confini erano le punte delle loro lance».

Al pancraziaste Promaco di Pellene (vincitore nel 404 a.C.) furono erette due statue: una di bronzo a Olimpia e una di marmo nel ginnasio della sua città. Molti atleti ebbero lo stesso onore, ma le statue dedicate agli uomini (andriantes), secondo Luciano, non dovevano superare la grandezza naturale per non rivaleggiare con quelle dedicate alle divinità (agalmata), commettendo così un grave peccato di orgoglio (ybris). Non dovevano neppure avere le fattezze dei vincitori. Asseriva tuttavia Plinio il Vecchio che si faceva eccezione per quanti riportavano tre successi. Ma chi mai avrebbe rinunciato a farsi erigere subito una statua, per quanto a lui non somigliante, nella speranza di essere ancora primo dopo quattro e dopo otto anni? Una possibilità così remota e quindi un’opzione tanto assurda da mettere fortemente in dubbio le parole di Plinio.

Va segnalato che nel Philippeion furono collocate le statue crisoelefantine del re macedone Filippo, di Alessandro, di sua madre Olimpiade e dei genitori di Filippo. Scolpite da Leocare di Atene, sono le prime raffigurazioni di mortali eseguite con un materiale (oro e avorio) fino ad allora destinato esclusivamente alle divinità.

1.

Ovviamente, trascorreva diverso tempo tra la vittoria e l’erezione della statua, ma non valeva neppure la pena di affrettarsi, visto che Olimpia si sarebbe ripopolata solo quattro anni più tardi e prima di allora ben pochi avrebbero potuto ammirare la statua dedicata al campione. Eubata di Cirene, tuttavia, nel 408 a.C. pensò di anticipare i tempi e di recarsi a Olimpia con la statua già pronta, fidando nelle sue capacità e in un oracolo favorevole. Appena proclamato vincitore dello stadion poté così posizionare la sua statua nell’altis. Un’altra statua gli fu eretta a Cirene dalla moglie quale premio non delle sue qualità atletiche, ma della sua fedeltà.

Per Plinio il Vecchio essere effigiati in una statua costituiva un grande privilegio, riservato a quanti «avevano meritato l’immortalità per qualche importante ragione, in primo luogo per la vittoria nelle gare sacre, soprattutto in quelle di Olimpia». Ma non soltanto per i successi sportivi. Proprio a Olimpia, infatti, furono erette le statue di Omero e di Esiodo, che la tradizione vuole avversari in un famoso confronto (agon) poetico, vinto da Esiodo, durante i giochi in onore di Anfidamante a Calcide, nell’isola di Eubea.

2.

Artisti prestigiosi lavorarono per gli olimpionici, costituendo il più grande museo all’aperto dell’antichità: pare che il numero delle statue arrivasse a 500 nel periodo di massimo splendore dei Giochi. Pausania nel II secolo d.C. ne contò 192. Le prime furono di legno: nel 544 a.C. venne innalzata quella del pugile Prassidamo di Egina e nel 536 quella del pancraziaste Ressibio di Opunte. Sui basamenti era spesso incisa la carriera agonistica dell’atleta e ciò ha permesso di ricostruire, anche se parzialmente, molti elenchi di vincitori nei principali Giochi.

Va sottolineato che Pausania descrisse con cura le statue dei vincitori olimpici, mentre quasi non menzionò quelle dei vincitori dei Giochi di Delfi, Istmia e Nemea.

Accanto alla scultura anche la pittura vascolare ebbe un ruolo importantissimo nel tramandare lo sport. Il professore di archeologia Manolis Andronikos segnala un dato impressionante: «Solo nella pittura vascolare attica ci restano 1.571 raffigurazioni con scene atletiche, senza calcolare le figure di atleti vincitori».

Concludo con le parole di Henri Pouret: «C’est l’Art qui assure la pérennité du Sport».

Didascalie

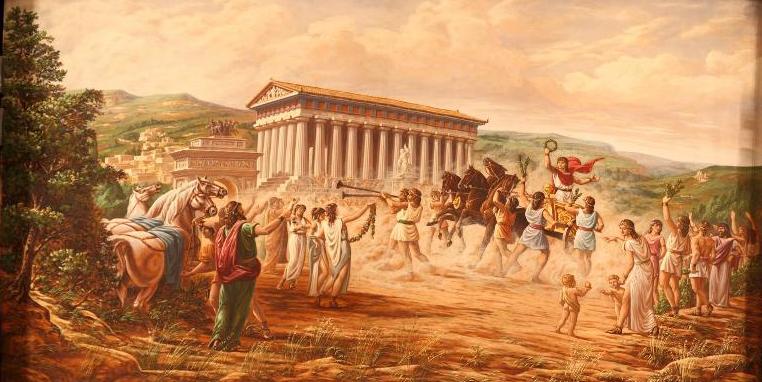

In copertina: Il trionfo di Esseneto, di Luigi Queriau, sipario del teatro di Agrigento (1879). Andato distrutto, nel 2007 fu sostituito da un nuovo sipario, che riproduceva l’originale

1. Apoxyomenos, copia romana in marmo dell’originale in bronzo di Lisippo, altezza 205 cm (330-320 a.C.) – Musei Vaticani, Roma

2. Apoxyomenos di Efeso, copia romana in bronzo da originale greco, altezza 192 cm (340-330 a.C.) – Kunsthistorisches Museum, Vienna

3. Anfora di Andocide a figure rosse, detta “Scuola di lotta”, da Vulci, altezza 58 cm (530-525 a.C.) – Antikensammlungen, Berlino

Linee guida in dirittura, spiragli di apertura

È comprensibile a chiunque che l’entrata a gamba tesa di un virus della portata di questo Covid-19, produca soltanto danni, disagi e, purtroppo, anche il dolore per la morte di tantissime persone. Sicuramente troppe persone. Ed è comprensibile anche che, chi si trova alla guida di una società sportiva, piuttosto che di un comitato regionale, una federazione, ma anche del governo di un paese, non ha certo previsto la soluzione per un problema causato da un virus killer. Non può averlo previsto, così come non si prevedono i terremoti, l’eruzione dei vulcani o le guerre, ma ci si dà da fare, ciascuno come può, come sa e come riesce. Ma ancora più comprensibile è quella voglia che decine di migliaia di praticanti, insegnanti e dirigenti esprimono a gran voce su tutti i social, ma non solo, di ritornare a fare le cose che hanno sempre fatto nelle loro palestre. Un’astinenza che si prolunga già da quattro mesi corrisponde ad un’anomalia eccezionale da sopportare per chiunque, sia chi aveva nel mirino l’Olimpiade, ma anche chi puntava all’esame di cintura gialla. Un’attesa che si fa così insopportabile da trasformarsi in rabbia. Messaggi nuovi ne fioccano di continuo sulle bacheche, tante le richieste per ogni tipo di aiuto, ma la più ricorrente, che si sta facendo addirittura pressante, è la richiesta di poter ripartire. Ed a tal proposto sono state attivate anche delle iniziative, degli inviti alla mobilitazione attraverso il flash-mob promosso da Felice Mariani in programma alle 14.30 di giovedì 2 luglio in piazza San Silvestro a Roma, ma anche una raccolta di firme che punta all’apertura per gli sport di contatto anche nelle 15 regioni che ancora non l’hanno fatto. In ogni caso, con le nuove linee guida appena aggiornate dalla Federazione e che saranno pubblicate a breve, quelle regioni, che sulla base dei dati epidemiologici hanno già espresso parere favorevole alla riapertura dell'attività, potranno riprendere a fare quel qualcosa in più che la situazione consente. Auspicando che presto questo riguardi tutte le regioni del nostro Paese.

Amarcord Loriga: Sardegna, isola di lottatori

Roma 27 giugno 2020 Riprende anche questa settimana un appuntamento fisso con le storie raccontate da un grande amico della FIJLKAM, il giornalista Vanni Lòriga, uno dei massimi esperti di sport in Italia. Racconterà per i nostri appassionati lettori dei campioni olimpici delle nostre discipline, ma anche le curiosità e gli aneddoti di personaggi famosi e a volte insospettabilmente legati ai nostri sport.

Come è noto fra le discipline sportive gestite dalla FIJLKAM ci sono alcune lotte che vengono definite "tradizionali", fra cui il Pancrazio, la Capoeira e S'Istrumpa. Tutte sono ampiamente presentate sul Sito Federale ma qualcosa posso aggiungere su S'Istrumpa. Antichissima sfida cha da millenni impegna i "Gherbradoreses" della Sardegna. Lo posso fare rileggendo l'ultima edizione di un libro che di essa spiega storia, regole, vicende e curiosità.

Fra le caratteristiche di questo volumetto ( Piero Frau, S'Istrumpa) è che sia scrittno in due lingue, cioè in italiano con la traduzione a fronte in "limba sarda". Ancora più eccezionale che abbia vinto il !Premio Letteraio Ozieri", Penso che non siano molti i testi di lotta che abbiano meritato analoghi riconoscimemti.

Piero Frau si deve ritenere il "reinventore" de S'Istrumpa, lotta antichissima che si fa risalire all' epoca premiragica. Il suo paese, Ollolai, era l'antico capoluogo della Barbagia ed ha sempre coltivato il mito della forza. Non a caso dette i natali anche a Franc Columbu, il mitico Mister Olimpya, ritenuto l'uomo più for del mondo e che proprio insieme a Frau si allenò per anni a Monaco di Baviera. Lì conobbero e frequentarono Arnold Schwarzenegger, loro grande e fedele amico.

1.

Interessante è scoprire l'etimo di Ollolai, Sono molte le ipotesi ma la più intrigante è che derivi dal grido greco "alalazo" che salutava la vittoria in battaglia. Lo avrebbero portato nel cuore della Sardegna esuli troiani. Ricordiamo, visto che navighiamo nel mare delle notizie non confermate, che il fanmoso "Eia, Eia Alalà" che fu intnrodotto in Italia per sostuite l'ingles hi,hiè, hurrà potrebbe avere le stesse origini.

Tornando alla pratica della Lotta ricordiamo che in Sardegna abbiamo altre testimonianze. Su tutti i bronzetti, di Uta che però poco hanno a che vedere con la Strumpa che non prevede la schienarta ma solo lo sbilanciamento dell' avversario. Infine un Gigante di Monte Prama, dove ci sono anche ribustu pugili. Si può concludere che i Sardu non hanno mai disdegnato il lottare. Preannuncio che nella prossima puntata trattereno delle lotte tradizionali nel resto del mondo. Ci fara da guida Nino Caudullo che per anni girò il mondo per conto del CIO per convertire alla lotta Olimpica i milioni di praticanti di Lotte Locali.

Didascalie

1. bronzetto nuragico raffigurante de lottatori rinvenuto sul monte Arcosu ad Uta.

L'editoriale del Presidente: va bene la pazienza, ma occorre ripartire

Sono sinceramente sorpreso e amareggiato dalla decisione del Governo di rimandare la ripartenza per gli sport di contatto.

Sorpreso dal parere del CTS della Protezione Civile, che ritiene le nostre discipline sportive ancora pericolose per la salute quando, al contrario, potrebbero essere svolte in piena sicurezza in ambienti protetti che rispettano tutte le regole igieniche e sanitarie del caso.

Non voglio fare polemica, ma gli assembramenti di giovani, che vediamo giornalmente nelle strade, ai giardini e in qualsiasi spazio attrezzato per fare sport, non garantiscono l’assenza di rischi di contagio, semmai il contrario. Invece, i nostri sport, svolti in ambienti sanificati e nel pieno rispetto delle regole igieniche, possono offrire - soprattutto in questa fase - garanzie di gran lunga maggiori di quelle che fornisce lo sport in strada autorganizzato.

Pertanto, voglio aggiungere la mia voce a quella degli altri Presidenti Federali che si sono espressi in questo senso. E voglio esprimere la mia gratitudine al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, per aver compreso appieno il nostro “mondo sportivo” ed essersi espresso esplicitamente, rivolgendo un appello a Governo e Ministero della Salute affinché possano rivalutare le decisioni in merito a questo nuovo stop per i nostri Sport.

Voglio anche aggiungere che nel momento in cui si ha cura di far ripartire l’economia italiana, come giustamente si sta facendo, non si può escludere dal computo la parte consistente che deriva dall’indotto sportivo. Proseguire in questa decisione di chiusura significa mandare a morte numerose realtà economiche che poggiano proprio sugli sport di contatto, con le ovvie ricadute negative per il Paese che tutti noi possiamo immaginare.

La FIJLKAM, dal canto suo, sta facendo il possibile. Proprio ieri sera il Consiglio Federale ha deliberato per le proprie Società Sportive un consistente aiuto, che si articola su diversi fronti: un “Bonus Economato” consistente nella gratuità per il 2021 per affiliazione e tesseramento di Società, Dirigenti, Insegnante Tecnico titolare e Atleti pre-agonisti, secondo modalità che saranno comunicate in seguito; poi, l’azzeramento delle quote di iscrizione alle gare nazionali ancora da svolgere nel 2020 ed, infine, il lancio di una Campagna di Comunicazione per la promozione e la diffusione dei nostri Sport che avrà come tema “Difendiamo il Futuro”.

Tuttavia va da sé che gli sforzi che la FIJLKAM può e deve fare a supporto delle proprie Società non devono infrangersi contro i diktat negativi del Governo.

Vogliamo essere collaborativi e non metterci in una sterile contrapposizione. Perciò, stiamo elaborando un nuovo protocollo sanitario per consentire agli Atleti impegnati nel “Progetto Tokyo” di iniziare a svolgere gli allenamenti con contatto nel rispetto, ove applicabile, delle linee guida del Ministero dello Sport. Appena pronte saranno inviate al Ministro che, siamo certi, potrà supportare la nostra richiesta di ripartenza ad iniziare dagli Atleti di alto livello.

In questi giorni abbiamo letto delle Ordinanze delle Regioni Sicilia, Puglia e Liguria che consentono lo svolgimento degli allenamenti anche agli sport di contatto. Non posso che esserne lieto, ma, visto il parere negativo del CTS sul quale ho aperto la mia riflessione, invito le Società Sportive ad avere pazienza ancora per qualche giorno in attesa che venga chiarita questa apparente situazione di incertezza normativa.

Posso assicurare, ad ogni buon conto, che il protocollo di allenamento, così come stabilito nell’Art. 1 del decreto dell’11 giugno 2020, sarà reso noto nei prossimi giorni.

Domenico Falcone

Roma, 26 giugno 2020

Le antiche Olimpiadi (VIII)

Roma 25 giugno 2020 Pubblichiamo oggi un nuovo avvincente racconto storico narrato dall’arch. Livio Toschi, nella sua veste di storico della FIJLKAM. Buona lettura!

Una vittoria a Olimpia favoriva la carriera

Una vittoria, soprattutto se olimpica, accresceva enormemente il prestigio sociale, favorendo inoltre l’ingresso in politica e una brillante carriera. Non pochi uomini di potere, infatti, si servirono dei successi nelle corse dei cavalli e dei cocchi per consolidare o migliorare la propria posizione. Uno di questi fu l’ateniese Alcibiade, celebrato da Euripide con un epinicio dopo la grande vittoria del 416 a.C., allorché schierò alla partenza ben sette quadrighe, conquistando il 1°, il 2° e il 4° posto. Quel successo clamoroso e i conseguenti festeggiamenti da lui organizzati con inusitato sfarzo, servirono ad Alcibiade per pretendere il comando della spedizione militare in Sicilia: «Nella sacra cornice d’Olimpia abbagliai i Greci del mio splendore», affermò il controverso personaggio.

Diversi tiranni (come Gerone di Siracusa, Terone di Agrigento e Filippo II di Macedonia, padre di Alessandro Magno) fecero coniare delle apposite monete per esaltare i loro successi. Gerone e Terone, inoltre, commissionarono epinici ai migliori poeti: il primo a Pindaro (Olimpica I) e Bacchilide (Epinici III, IV e V), il secondo a Pindaro (Olimpiche II e III). Grande fu senza dubbio la spesa, ma assicurò loro la stima dei sudditi e una gloria eterna.

Tra la gente comune che ottenne importanti incarichi basti un solo esempio. Cherone di Pellene, 4 volte olimpionico nella lotta (dal 356 al 344 a.C.), nonché discepolo di Platone e Senocrate, fu nominato tiranno della sua città dal generale Antipatro, in nome di Alessandro il Grande.

Tuttavia, ai vincitori olimpici non sempre andò bene. L’ateniese Cilone, primo nel diaulos (corsa di quasi 400 metri) nel 640 a.C., confidò troppo nella sua fama sportiva e tentò un colpo di stato, rimettendoci la vita. Il concittadino Cimone si aggiudicò per tre volte la corsa delle quadrighe, cedendo la seconda al tiranno Pisistrato per guadagnarsi il ritorno dall’esilio. Morto Pisistrato, i suoi figli temevano talmente il prestigio di Cimone che lo fecero assassinare.

1.

Qualche potente se la tirava. Plutarco nelle Vite parallele narra che Alessandro Magno, un eccellente atleta (non a caso era chiamato “piè veloce”), invitato a gareggiare alle Olimpiadi, rispose: «Solo se i miei avversari fossero dei re». Già Alcibiade, dopo la strepitosa vittoria nella corsa dei carri sopra citata, secondo Isocrate aveva abbandonato le competizioni a causa dei troppi partecipanti di basse origini.

Il successo aveva talora risvolti curiosi, come testimonia la vicenda del pittore Aezione (narrata da Luciano di Samosata), che espose a Olimpia il quadro sulle nozze di Alessandro e Rossane: l’opera venne tanto apprezzata che Prossenida, uno degli ellanodici, i potenti giudici delle gare olimpiche, gli offrì la mano della figlia.

2.

E non dimentichiamo il prestigio che la polis del vincitore acquisiva agli occhi degli altri Greci. Dopo il predominio spartano, per esempio, Crotone si segnalò nella lotta e soprattutto nella corsa, tanto che divenne celebre il proverbio, citato da Strabone: «L’ultimo dei Crotoniati è il primo dei Greci». Nell’Olimpiade del 576 a.C., infatti, i primi sette arrivati al traguardo nella corsa veloce erano tutti di Crotone. Per questo irrefrenabile desiderio di autopromozione non mancarono – come ho scritto in un precedente articolo – tentativi di corrompere i migliori atleti per farli gareggiare sotto altre bandiere.

Per esaltare i vincitori dei giochi panellenici nacque un nuovo genere letterario: l’epinicio, che rese eterna la gloria del vincitore. Ne furono maestri Simonide di Ceo, Bacchilide di Ceo (nipote di Simonide) e Pindaro di Cinocefale, che vissero tra la metà del VI e la metà del V secolo a.C., ossia nell’età d’oro dell’agonismo greco. Bacchilide, ha scritto Norman Gardiner, indugiava «con intenso diletto sui particolari delle gare, sul piede agile e sulle forti mani del vincitore», al contrario di Pindaro, che non amava la cronaca delle competizioni, preferendo ricostruirne l’atmosfera ed esaltare la stirpe (genos) e la patria (polis) del vincitore.

Se il primo epinicio è forse quello di Ibico per il pancraziaste ateniese Callia, olimpionico nel 472 a.C. e avversario politico di Pericle, l’ultimo epinicio a noi noto è quello di Euripide per Alcibiade (416 a.C.). Poi si preferirono le iscrizioni, soprattutto quelle sulle basi delle statue, che costituirono dei veri curricula sportivi. Si è disquisito a lungo se desse maggior fama all’atleta un epinicio o una scultura. Così si esprimeva Pindaro nella Nemea V, dedicata al pancraziaste egineta Pitea: «Non sono uno che fa statue e non erigo figure immobili, dritte sul loro piedistallo. Ma sopra ogni barca e sopra ogni nave, o mio dolce canto, salpa da Egina per annunciare che il robusto Pitea ha vinto la corona del pancrazio ai Giochi Nemei». Insomma, lautamente retribuito (per l’epinicio a Pitea pretese 3.000 dracme), il suo canto poteva portare ovunque la fama degli olimpionici, mentre una statua si ammirava solo sul posto. In ogni caso a noi sono pervenuti più epinici (39 di Pindaro e 14 di Bacchilide) che statue originali.

3.

Didascalie

In copertina: Pindaro celebra un vincitore olimpico, olio su tela di Giuseppe Sciuti (1872) – Pinacoteca di Brera, Milano

1. Busto di Pindaro, copia romana del 130-140 d.C. – Museo Archeologico Nazionale, Napoli

2. Alcibiade recevant les leçons de Socrate, olio su tela di François-André Vincent (1776) – Musée Fabre, Montpellier

3. Statere aureo di Filippo II di Macedonia

Amarcord Loriga: Il CUS Torino - parte 2

20 giugno 2020 Proponiamo questa settimana la seconda parte della storia del CUS Torino iniziata sabato scorso dal giornalista Vanni Lòriga, che ha condiviso con i lettori i suoi personali ricordi legati al grande centro sportivo polivalente piemontese.

Oggi il racconto prosegue con il focus sulla Lotta all’interno del mondo CUS, raccontata nel dettaglio da Carla Verde Saglietti, Vicepresidente del CR FIJLKAM Piemonte Valle d'Aosta, settore Lotta.

Da Sisport Fiat a CUS Torino: un ponte tra passato e futuro nella Lotta piemontese

Quando il 31 dicembre 2002 la Sisport Fiat Torino chiuse la sezione Lotta, tecnici e lottatori si trovarono nella difficile situazione di dover cercare una nuova casa.

Vittorio Capriolo, allora Dirigente della squadra Sisport, ebbe una geniale intuizione. In quel periodo il CUS TORINO, Centro Universitario Sportivo, sotto la spinta del Prof. Riccardo D’Elicio, succeduto da pochi anni nella Presidenza al carismatico fondatore Primo Nebiolo, stava ampliando l’offerta delle attività sportive, affermandosi sempre più nel panorama sportivo torinese.

Approfittando del fatto che l’allora Allenatore della squadra, Massimiliano Saglietti, pupillo e successore del compianto Maestro Lorenzo Calafiore, era studente della Facoltà di Giurisprudenza e pure suo fratello Alessandro, atleta di punta della squadra, frequentava l’Università degli Studi di Torino, Vittorio Capriolo, che in passato aveva avuto modo di conoscere il Presidente D’Elicio, chiese ed ottenne di esporgli i problemi dei lottatori ex Sisport.

Contagiato dall’entusiasmo e dalla passione dei fratelli Saglietti, D’Elicio prese a cuore la loro situazione e assegnò loro l’impianto universitario di Via Quarello, all’estrema periferia sud di Torino, solo in parte occupato dalla Sezione TennisTavolo.

Nasceva così il 1° gennaio 2003 la nuova Sezione Lotta del CUS TORINO. Purtroppo oltre il novanta per cento degli atleti andarono perduti e quindi, dopo settant’anni di storia, la squadra più titolata in Italia dovette ricominciare dal fondo.

I primi anni furono improntati da duro lavoro sui pochi atleti rimasti e da numerosissimi interventi a manifestazioni, feste di quartiere, corsi nelle scuole, il tutto a fini promozionali. Si cercava in particolare di sfatare la pessima reputazione della lotta acquisita in seguito alla pubblicità negativa del Wrestling americano che in televisione offriva un’immagine estremamente violenta della disciplina.

La serietà e l’impegno con i quali i fratelli Saglietti, pur giovanissimi, gestiscono la Sezione, premierà il Cus Torino con il primo titolo italiano di classe già nel 2005 che sarà seguito da quattro titoli italiani di classe e due titoli assoluti l’anno successivo.

Inizia quindi la scalata alla vetta delle classifiche; nei diciotto anni di attività gli atleti allenati dai fratelli Saglietti, coadiuvati da Pietro Piscitelli per la lotta stile libero, conquisteranno ben 90 titoli italiani di classe, 34 titoli italiani assoluti, 4 titoli italiani veterani, 35 titoli italiani universitari. Nelle classifiche a squadre, sono stati vinti quindici titoli italiani di classe, 8 titoli italiani assoluti e 11 titoli italiani universitari. Inoltre, nella classifica generale per Società, il Cus Torino si è classificato al primo posto ben 7 volte ed ha conquistato il Trofeo Athlon per il quadriennio olimpico 2013-2016. Attualmente, nel corso della stagione 2020, con solo più Campionati Italiani Esordienti e Juniores da disputare, il Cus Torino detiene ancora la testa della classifica sia annuale che del quadriennio 2017-2020.

Dal 2015 iniziano ad arrivare anche i risultati internazionali con il Titolo Mondiale Cadetti di Giovanni Freni seguito nel 2017 dal Titolo Europeo Esordienti di Aurora Russo e dal Titolo Mondiale di Beach wrestling di Francesca Indelicato e nel 2019 dall’Oro di Aurora Russo al Festival della Gioventù Olimpica Europea (EYOF), all’Oro di Sara Da Col ai Giochi del Mediterraneo su spiaggia e all’Oro di Francesca Indelicato agli ANOC World Beach Games. Negli stessi anni molti altri atleti del Cus Torino hanno vestito la maglia azzurra conquistando a Campionati Mondiali ed Europei sia di classe che Senior tre medaglie d’argento e 15 medaglie di bronzo. Ad oggi 3 atleti del Cus Torino sono classificati Probabili Olimpici e 5 sono inclusi nell’elenco degli atleti di interesse internazionale.

Anche dal punto di vista organizzativo e politico la Sezione Lotta del CUS TORINO ha avuto modo di distinguersi organizzando già nel 2006 i Campionati Nazionali a Squadre GR/SL. Nel 2008 è stata la volta del Campionato Italiano Juniores di GR; nel 2009 i Campionati Italiani Cadetti e Assoluti di Lotta Femminile; nel 2011 il Criterium Nazionale Universitario e nel 2015 i Campionati Italiani Assoluti di GR, SL e LF. Nel 2009 il CUS TORINO è stato insignito della Medaglia d’Onore FIJLKAM al merito sportivo.

Per quanto riguarda poi le manifestazioni internazionali, il CUS TORINO ha organizzato nel 2010, per la prima volta in Italia, i CAMPIONATI MONDIALI UNIVERSITARI di Lotta Greco Romana, Stile Libero e Femminile che hanno visto alternarsi sui tappeti del Pala Ruffini 275 atleti provenienti da 26 Paesi.

A ringraziamento dell’attività di promozione e diffusione della Lotta Olimpica, la Federazione Mondiale di Lotta ha conferito al Presidente D’Elicio la Stella FILA.

Grazie all’intensa attività agonistica che ha fornito alle squadre nazionali un gran numero di talenti (si pensi anche che dal 2010 ad oggi i Gruppi Sportivi Militari delle Fiamme Oro, dell’Esercito e dei Carabinieri, hanno acquisito dal CUS TORINO ben 10 atleti di altissimo livello internazionale), i Tecnici del Cus Torino sono stati chiamati a collaborare con lo staff tecnico federale:

Massimiliano Saglietti, membro della Commissione Tecnica Giovanile, dopo aver allenato per due anni le Squadre Nazionali Esordienti e Cadetti di Lotta Greco Romana, è passato ora a collaborare con lo staff tecnico della Nazionale Senior di Lotta Greco Romana;

Pietro Piscitelli, dopo aver collaborato con lo staff Tecnico della Nazionale Senior di Lotta Stile Libero e Femminile, si occupa ora della preparazione di Frank Chamizo Marquez, atleta di punta della Nazionale Senior Stile Libero già in possesso del Pass per le prossime Olimpiadi.

Alessandro Saglietti, ha allenato in passato la Nazionale Cadetta e successivamente quella Universitaria (ai Mondiali Universitari di Torino 2010 ha assistito all’angolo Daigoro Timoncini che ha conquistato una bellissima medaglia d’argento). Passato alla politica, nel 2017 è stato eletto Consigliere Federale del Settore Lotta, carica che detiene a tutt’oggi.

Per concludere, in virtù del lavoro di immagine e promozione e dei prestigiosi risultati agonistici nazionali ed internazionali, la Federazione ha deciso di assegnare al Cus Torino il Centro Tecnico Federale del Nord Italia. Già da oltre un anno nell’impianto universitario di Via Quarello a Torino si svolgono due allenamenti settimanali gratuiti aperti a tutti gli atleti tesserati FIJLKAM e gli incontri settimanali del Progetto Giovani Talenti del Piemonte.

(di Carla Verde Saglietti)

Le antiche Olimpiadi (VII)

Roma 17 giugno 2020 Pubblichiamo oggi un nuovo avvincente racconto storico narrato dall’arch. Livio Toschi, nella sua veste di storico della FIJLKAM. Buona lettura!

Non solo sport a Olimpia

Nell’VIII canto dell’Odissea Omero descrisse i giochi organizzati dal re dei Feaci, Alcinoo, in onore di Ulisse. Gare sportive che s’intrecciavano con la musica, la danza e l’ispirazione poetica del cieco «immortal cantore» Demodoco.

Olimpia offriva un significativo esempio di questo connubio. La città sacra del Peloponneso durante i Giochi non era solo il più importante centro sportivo del mondo, ma anche un centro artistico, culturale e politico di grande rilievo, capace persino di assicurare la tregua nel paese (ekecheiria). Notava De Coubertin nelle sue Mémoires olympiques: «Non fu certo il caso che riunì un tempo a Olimpia intorno agli antichi sport gli scrittori e gli artisti, e da questa incomparabile unione derivò il prestigio di cui i Giochi godettero così a lungo».

1.

Personaggi di grandi capacità e ambizioni approfittavano delle Olimpiadi, momento di pacifico raduno (panegyris) di tutti i Greci, per farsi conoscere da un pubblico vastissimo e raggiungere così una rapida fama (doxa): la quadriennale competizione costituiva infatti una straordinaria cassa di risonanza. Insomma, se moltissimi venivano per vedere, tanti venivano per farsi vedere.

Durante i Giochi si firmavano importanti trattati e si stringevano proficue alleanze. Su una stele di bronzo, per esempio, è riportato l’accordo trentennale di pace sottoscritto nel 445 a.C. da Atene e Sparta. Va tuttavia precisato che la pace durò nemmeno la metà del tempo previsto, cioè solo fino al 431 a.C.

Fu per i campioni coronati d’ulivo ai piedi della collina di Crono che Simonide, Bacchilide e Pindaro scrissero i loro versi immortali, dando vita a un nuovo genere letterario, l’epinicio, che rese eterna l’altrimenti effimera gloria del vincitore. E fu dall’opistodomo del tempio di Zeus, vicino all’ulivo sacro, che Erodoto lesse le sue Storie, riscuotendo entusiastici consensi: «I suoi nove libri – afferma Luciano di Samosata, poliedrico scrittore del II secolo d.C. – furono chiamati coi nomi delle Muse» e lui «divenne più famoso addirittura dei campioni olimpici».

Nel I secolo d.C. anche il filosofo neo-pitagorico Apollonio di Tiana tenne dall’opistodomo i suoi discorsi sul coraggio e sulla saggezza. Asceta e taumaturgo, contrario al consumo di carne e ai sacrifici di animali, rinunciò a tutti i suoi averi e fu da molti considerato una sorta di Cristo pagano.

Luciano, presente a quattro edizioni dei Giochi, ricorda che «in seguito molti impararono questo espediente, questa scorciatoia per la notorietà: Ippia, il sofista nativo di quella zona, Prodico di Ceo, Anassimene di Chio, Polo di Agrigento e tanti altri pronunciarono i loro discorsi davanti all’assemblea di Olimpia e raggiunsero in breve la fama».

Secondo Eliano il noto matematico e astronomo Enopide di Chio (il primo a calcolare l’obliquità dell’ellittica) durante i Giochi del 472 a.C. espose una tavola di bronzo su cui era inciso un calendario astronomico di 59 anni, da lui chiamato il «grande anno».

2.

Fra i tanti personaggi famosi presenti alle Olimpiadi vanno inoltre segnalati: nel 476 a.C. il condottiero Temistocle (che ricevette ovazioni per un giorno intero) e nel 420 a.C. lo storico Tucidide, poi il pittore Zeusi, l’oratore Demostene, Aristotele e Platone, che condivise la tenda con degli sconosciuti, meravigliandoli per il suo comportamento semplice e affabile. Sulle rive dell’Alfeo Gorgia, Lisia e Isocrate con i loro discorsi (logoi) infiammarono l’animo dei Greci alla concordia interna e alla guerra contro gli invasori. Grande fu la fama di Gorgia da Lentini, che venne onorato a Olimpia con una statua dedicatagli da suo cognato Eumolpo e a Delfi con una statua d’oro massiccio da lui stesso commissionata (con poca modestia). Una statua in Olimpia fu pure innalzata dagli abitanti di Lampsaco al concittadino Anassimene, che li aveva salvati dall’ira di Alessandro Magno a causa delle sconvenienti simpatie da loro mostrate verso la Persia.

Non mancarono gli eccessi: per dare la massima eco al suo gesto, scrive Luciano in un pamphlet sul filosofo cinico Peregrino, questi nel 165 d.C. si suicidò proprio a Olimpia, gettandosi nel fuoco.

3.

Nel periodo aureo anche agli altri giochi panellenici assistevano i massimi esponenti della cultura greca, a sottolineare il loro stretto legame con lo sport, e molti non disdegnavano di parteciparvi attivamente. Bastino due soli, ma eloquenti esempi: Platone (“dalle larghe spalle”) gareggiò a Istmia nella lotta, mentre Euripide «combatté e fu incoronato» ai giochi di Atene e di Eleusi.

Didascalie:

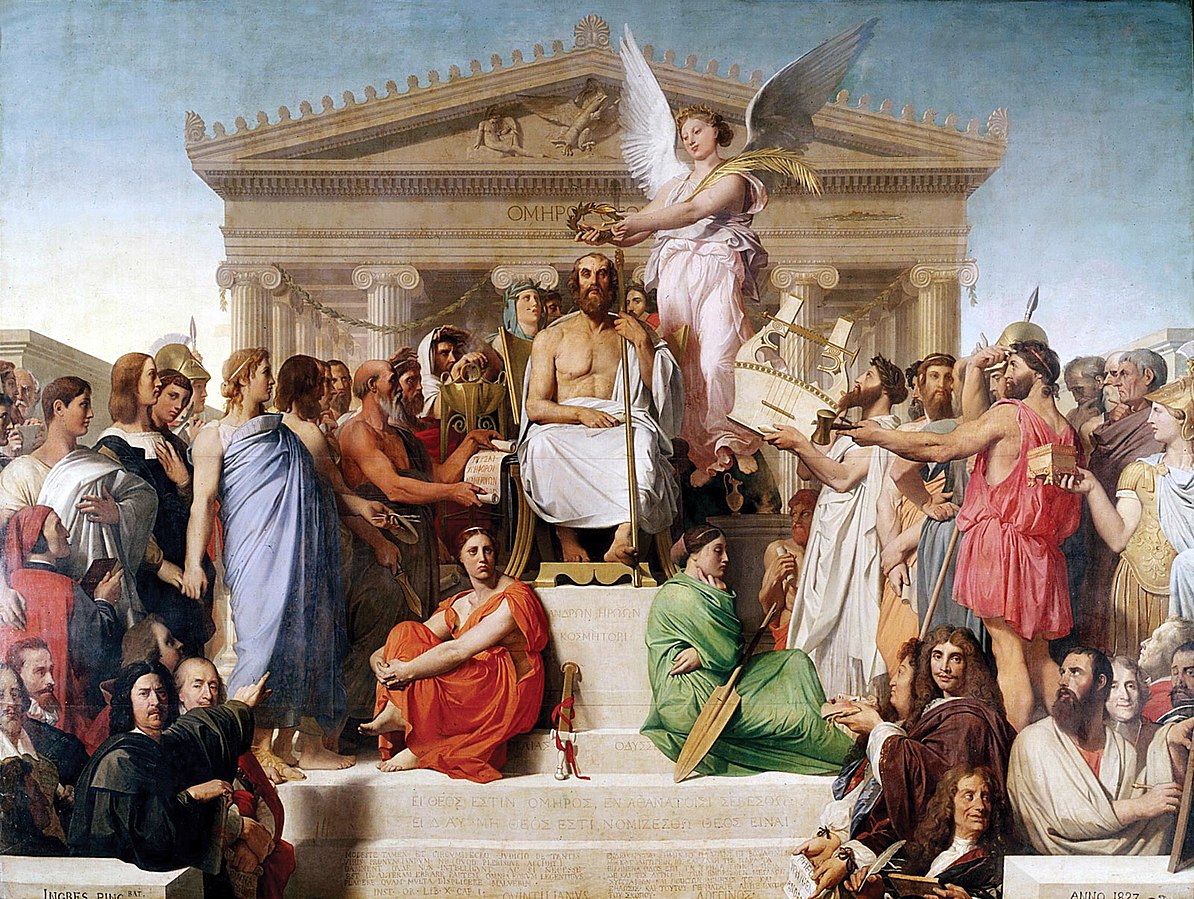

In copertina: Apoteosi di Omero, di Jean-Auguste-Dominique Ingres (1827) – Louvre, Parigi / Sulla sinistra di Omero si nota Pindaro con la cetra

1. Olimpia, litografia di Carl Votteler (1891)

2. Statua di Erodoto, il “padre della storia”, davanti al Parlamento austriaco a Vienna / A Olimpia lesse in pubblico le sue Storie

3. Luciano di Samosata in un’incisione di William Faithorne (1660) / Assisté a ben 4 Olimpiadi

“Reagire alle difficoltà: motivazione e resilienza nell’essere umano” Webinar gratuito riservato agli Insegnanti Tecnici 17 Giugno ore 17

Roma, 16 giugno 2020 - Nuovo appuntamento per la formazione a distanza, mercoledì 17 giugno 2020, alle ore 17.00, il Dott. Stefano Albano terrà un webinar dal titolo "Reagire alle difficoltà: motivazione e resilienza nell’essere umano”. Il seminario on line è riservato a tutti gli Insegnanti Tecnici Federali.