Le antiche Olimpiadi (VIII)

Roma 25 giugno 2020 Pubblichiamo oggi un nuovo avvincente racconto storico narrato dall’arch. Livio Toschi, nella sua veste di storico della FIJLKAM. Buona lettura!

Una vittoria a Olimpia favoriva la carriera

Una vittoria, soprattutto se olimpica, accresceva enormemente il prestigio sociale, favorendo inoltre l’ingresso in politica e una brillante carriera. Non pochi uomini di potere, infatti, si servirono dei successi nelle corse dei cavalli e dei cocchi per consolidare o migliorare la propria posizione. Uno di questi fu l’ateniese Alcibiade, celebrato da Euripide con un epinicio dopo la grande vittoria del 416 a.C., allorché schierò alla partenza ben sette quadrighe, conquistando il 1°, il 2° e il 4° posto. Quel successo clamoroso e i conseguenti festeggiamenti da lui organizzati con inusitato sfarzo, servirono ad Alcibiade per pretendere il comando della spedizione militare in Sicilia: «Nella sacra cornice d’Olimpia abbagliai i Greci del mio splendore», affermò il controverso personaggio.

Diversi tiranni (come Gerone di Siracusa, Terone di Agrigento e Filippo II di Macedonia, padre di Alessandro Magno) fecero coniare delle apposite monete per esaltare i loro successi. Gerone e Terone, inoltre, commissionarono epinici ai migliori poeti: il primo a Pindaro (Olimpica I) e Bacchilide (Epinici III, IV e V), il secondo a Pindaro (Olimpiche II e III). Grande fu senza dubbio la spesa, ma assicurò loro la stima dei sudditi e una gloria eterna.

Tra la gente comune che ottenne importanti incarichi basti un solo esempio. Cherone di Pellene, 4 volte olimpionico nella lotta (dal 356 al 344 a.C.), nonché discepolo di Platone e Senocrate, fu nominato tiranno della sua città dal generale Antipatro, in nome di Alessandro il Grande.

Tuttavia, ai vincitori olimpici non sempre andò bene. L’ateniese Cilone, primo nel diaulos (corsa di quasi 400 metri) nel 640 a.C., confidò troppo nella sua fama sportiva e tentò un colpo di stato, rimettendoci la vita. Il concittadino Cimone si aggiudicò per tre volte la corsa delle quadrighe, cedendo la seconda al tiranno Pisistrato per guadagnarsi il ritorno dall’esilio. Morto Pisistrato, i suoi figli temevano talmente il prestigio di Cimone che lo fecero assassinare.

1.

Qualche potente se la tirava. Plutarco nelle Vite parallele narra che Alessandro Magno, un eccellente atleta (non a caso era chiamato “piè veloce”), invitato a gareggiare alle Olimpiadi, rispose: «Solo se i miei avversari fossero dei re». Già Alcibiade, dopo la strepitosa vittoria nella corsa dei carri sopra citata, secondo Isocrate aveva abbandonato le competizioni a causa dei troppi partecipanti di basse origini.

Il successo aveva talora risvolti curiosi, come testimonia la vicenda del pittore Aezione (narrata da Luciano di Samosata), che espose a Olimpia il quadro sulle nozze di Alessandro e Rossane: l’opera venne tanto apprezzata che Prossenida, uno degli ellanodici, i potenti giudici delle gare olimpiche, gli offrì la mano della figlia.

2.

E non dimentichiamo il prestigio che la polis del vincitore acquisiva agli occhi degli altri Greci. Dopo il predominio spartano, per esempio, Crotone si segnalò nella lotta e soprattutto nella corsa, tanto che divenne celebre il proverbio, citato da Strabone: «L’ultimo dei Crotoniati è il primo dei Greci». Nell’Olimpiade del 576 a.C., infatti, i primi sette arrivati al traguardo nella corsa veloce erano tutti di Crotone. Per questo irrefrenabile desiderio di autopromozione non mancarono – come ho scritto in un precedente articolo – tentativi di corrompere i migliori atleti per farli gareggiare sotto altre bandiere.

Per esaltare i vincitori dei giochi panellenici nacque un nuovo genere letterario: l’epinicio, che rese eterna la gloria del vincitore. Ne furono maestri Simonide di Ceo, Bacchilide di Ceo (nipote di Simonide) e Pindaro di Cinocefale, che vissero tra la metà del VI e la metà del V secolo a.C., ossia nell’età d’oro dell’agonismo greco. Bacchilide, ha scritto Norman Gardiner, indugiava «con intenso diletto sui particolari delle gare, sul piede agile e sulle forti mani del vincitore», al contrario di Pindaro, che non amava la cronaca delle competizioni, preferendo ricostruirne l’atmosfera ed esaltare la stirpe (genos) e la patria (polis) del vincitore.

Se il primo epinicio è forse quello di Ibico per il pancraziaste ateniese Callia, olimpionico nel 472 a.C. e avversario politico di Pericle, l’ultimo epinicio a noi noto è quello di Euripide per Alcibiade (416 a.C.). Poi si preferirono le iscrizioni, soprattutto quelle sulle basi delle statue, che costituirono dei veri curricula sportivi. Si è disquisito a lungo se desse maggior fama all’atleta un epinicio o una scultura. Così si esprimeva Pindaro nella Nemea V, dedicata al pancraziaste egineta Pitea: «Non sono uno che fa statue e non erigo figure immobili, dritte sul loro piedistallo. Ma sopra ogni barca e sopra ogni nave, o mio dolce canto, salpa da Egina per annunciare che il robusto Pitea ha vinto la corona del pancrazio ai Giochi Nemei». Insomma, lautamente retribuito (per l’epinicio a Pitea pretese 3.000 dracme), il suo canto poteva portare ovunque la fama degli olimpionici, mentre una statua si ammirava solo sul posto. In ogni caso a noi sono pervenuti più epinici (39 di Pindaro e 14 di Bacchilide) che statue originali.

3.

Didascalie

In copertina: Pindaro celebra un vincitore olimpico, olio su tela di Giuseppe Sciuti (1872) – Pinacoteca di Brera, Milano

1. Busto di Pindaro, copia romana del 130-140 d.C. – Museo Archeologico Nazionale, Napoli

2. Alcibiade recevant les leçons de Socrate, olio su tela di François-André Vincent (1776) – Musée Fabre, Montpellier

3. Statere aureo di Filippo II di Macedonia

Amarcord Loriga: Il CUS Torino - parte 2

20 giugno 2020 Proponiamo questa settimana la seconda parte della storia del CUS Torino iniziata sabato scorso dal giornalista Vanni Lòriga, che ha condiviso con i lettori i suoi personali ricordi legati al grande centro sportivo polivalente piemontese.

Oggi il racconto prosegue con il focus sulla Lotta all’interno del mondo CUS, raccontata nel dettaglio da Carla Verde Saglietti, Vicepresidente del CR FIJLKAM Piemonte Valle d'Aosta, settore Lotta.

Da Sisport Fiat a CUS Torino: un ponte tra passato e futuro nella Lotta piemontese

Quando il 31 dicembre 2002 la Sisport Fiat Torino chiuse la sezione Lotta, tecnici e lottatori si trovarono nella difficile situazione di dover cercare una nuova casa.

Vittorio Capriolo, allora Dirigente della squadra Sisport, ebbe una geniale intuizione. In quel periodo il CUS TORINO, Centro Universitario Sportivo, sotto la spinta del Prof. Riccardo D’Elicio, succeduto da pochi anni nella Presidenza al carismatico fondatore Primo Nebiolo, stava ampliando l’offerta delle attività sportive, affermandosi sempre più nel panorama sportivo torinese.

Approfittando del fatto che l’allora Allenatore della squadra, Massimiliano Saglietti, pupillo e successore del compianto Maestro Lorenzo Calafiore, era studente della Facoltà di Giurisprudenza e pure suo fratello Alessandro, atleta di punta della squadra, frequentava l’Università degli Studi di Torino, Vittorio Capriolo, che in passato aveva avuto modo di conoscere il Presidente D’Elicio, chiese ed ottenne di esporgli i problemi dei lottatori ex Sisport.

Contagiato dall’entusiasmo e dalla passione dei fratelli Saglietti, D’Elicio prese a cuore la loro situazione e assegnò loro l’impianto universitario di Via Quarello, all’estrema periferia sud di Torino, solo in parte occupato dalla Sezione TennisTavolo.

Nasceva così il 1° gennaio 2003 la nuova Sezione Lotta del CUS TORINO. Purtroppo oltre il novanta per cento degli atleti andarono perduti e quindi, dopo settant’anni di storia, la squadra più titolata in Italia dovette ricominciare dal fondo.

I primi anni furono improntati da duro lavoro sui pochi atleti rimasti e da numerosissimi interventi a manifestazioni, feste di quartiere, corsi nelle scuole, il tutto a fini promozionali. Si cercava in particolare di sfatare la pessima reputazione della lotta acquisita in seguito alla pubblicità negativa del Wrestling americano che in televisione offriva un’immagine estremamente violenta della disciplina.

La serietà e l’impegno con i quali i fratelli Saglietti, pur giovanissimi, gestiscono la Sezione, premierà il Cus Torino con il primo titolo italiano di classe già nel 2005 che sarà seguito da quattro titoli italiani di classe e due titoli assoluti l’anno successivo.

Inizia quindi la scalata alla vetta delle classifiche; nei diciotto anni di attività gli atleti allenati dai fratelli Saglietti, coadiuvati da Pietro Piscitelli per la lotta stile libero, conquisteranno ben 90 titoli italiani di classe, 34 titoli italiani assoluti, 4 titoli italiani veterani, 35 titoli italiani universitari. Nelle classifiche a squadre, sono stati vinti quindici titoli italiani di classe, 8 titoli italiani assoluti e 11 titoli italiani universitari. Inoltre, nella classifica generale per Società, il Cus Torino si è classificato al primo posto ben 7 volte ed ha conquistato il Trofeo Athlon per il quadriennio olimpico 2013-2016. Attualmente, nel corso della stagione 2020, con solo più Campionati Italiani Esordienti e Juniores da disputare, il Cus Torino detiene ancora la testa della classifica sia annuale che del quadriennio 2017-2020.

Dal 2015 iniziano ad arrivare anche i risultati internazionali con il Titolo Mondiale Cadetti di Giovanni Freni seguito nel 2017 dal Titolo Europeo Esordienti di Aurora Russo e dal Titolo Mondiale di Beach wrestling di Francesca Indelicato e nel 2019 dall’Oro di Aurora Russo al Festival della Gioventù Olimpica Europea (EYOF), all’Oro di Sara Da Col ai Giochi del Mediterraneo su spiaggia e all’Oro di Francesca Indelicato agli ANOC World Beach Games. Negli stessi anni molti altri atleti del Cus Torino hanno vestito la maglia azzurra conquistando a Campionati Mondiali ed Europei sia di classe che Senior tre medaglie d’argento e 15 medaglie di bronzo. Ad oggi 3 atleti del Cus Torino sono classificati Probabili Olimpici e 5 sono inclusi nell’elenco degli atleti di interesse internazionale.

Anche dal punto di vista organizzativo e politico la Sezione Lotta del CUS TORINO ha avuto modo di distinguersi organizzando già nel 2006 i Campionati Nazionali a Squadre GR/SL. Nel 2008 è stata la volta del Campionato Italiano Juniores di GR; nel 2009 i Campionati Italiani Cadetti e Assoluti di Lotta Femminile; nel 2011 il Criterium Nazionale Universitario e nel 2015 i Campionati Italiani Assoluti di GR, SL e LF. Nel 2009 il CUS TORINO è stato insignito della Medaglia d’Onore FIJLKAM al merito sportivo.

Per quanto riguarda poi le manifestazioni internazionali, il CUS TORINO ha organizzato nel 2010, per la prima volta in Italia, i CAMPIONATI MONDIALI UNIVERSITARI di Lotta Greco Romana, Stile Libero e Femminile che hanno visto alternarsi sui tappeti del Pala Ruffini 275 atleti provenienti da 26 Paesi.

A ringraziamento dell’attività di promozione e diffusione della Lotta Olimpica, la Federazione Mondiale di Lotta ha conferito al Presidente D’Elicio la Stella FILA.

Grazie all’intensa attività agonistica che ha fornito alle squadre nazionali un gran numero di talenti (si pensi anche che dal 2010 ad oggi i Gruppi Sportivi Militari delle Fiamme Oro, dell’Esercito e dei Carabinieri, hanno acquisito dal CUS TORINO ben 10 atleti di altissimo livello internazionale), i Tecnici del Cus Torino sono stati chiamati a collaborare con lo staff tecnico federale:

Massimiliano Saglietti, membro della Commissione Tecnica Giovanile, dopo aver allenato per due anni le Squadre Nazionali Esordienti e Cadetti di Lotta Greco Romana, è passato ora a collaborare con lo staff tecnico della Nazionale Senior di Lotta Greco Romana;

Pietro Piscitelli, dopo aver collaborato con lo staff Tecnico della Nazionale Senior di Lotta Stile Libero e Femminile, si occupa ora della preparazione di Frank Chamizo Marquez, atleta di punta della Nazionale Senior Stile Libero già in possesso del Pass per le prossime Olimpiadi.

Alessandro Saglietti, ha allenato in passato la Nazionale Cadetta e successivamente quella Universitaria (ai Mondiali Universitari di Torino 2010 ha assistito all’angolo Daigoro Timoncini che ha conquistato una bellissima medaglia d’argento). Passato alla politica, nel 2017 è stato eletto Consigliere Federale del Settore Lotta, carica che detiene a tutt’oggi.

Per concludere, in virtù del lavoro di immagine e promozione e dei prestigiosi risultati agonistici nazionali ed internazionali, la Federazione ha deciso di assegnare al Cus Torino il Centro Tecnico Federale del Nord Italia. Già da oltre un anno nell’impianto universitario di Via Quarello a Torino si svolgono due allenamenti settimanali gratuiti aperti a tutti gli atleti tesserati FIJLKAM e gli incontri settimanali del Progetto Giovani Talenti del Piemonte.

(di Carla Verde Saglietti)

Le antiche Olimpiadi (VII)

Roma 17 giugno 2020 Pubblichiamo oggi un nuovo avvincente racconto storico narrato dall’arch. Livio Toschi, nella sua veste di storico della FIJLKAM. Buona lettura!

Non solo sport a Olimpia

Nell’VIII canto dell’Odissea Omero descrisse i giochi organizzati dal re dei Feaci, Alcinoo, in onore di Ulisse. Gare sportive che s’intrecciavano con la musica, la danza e l’ispirazione poetica del cieco «immortal cantore» Demodoco.

Olimpia offriva un significativo esempio di questo connubio. La città sacra del Peloponneso durante i Giochi non era solo il più importante centro sportivo del mondo, ma anche un centro artistico, culturale e politico di grande rilievo, capace persino di assicurare la tregua nel paese (ekecheiria). Notava De Coubertin nelle sue Mémoires olympiques: «Non fu certo il caso che riunì un tempo a Olimpia intorno agli antichi sport gli scrittori e gli artisti, e da questa incomparabile unione derivò il prestigio di cui i Giochi godettero così a lungo».

1.

Personaggi di grandi capacità e ambizioni approfittavano delle Olimpiadi, momento di pacifico raduno (panegyris) di tutti i Greci, per farsi conoscere da un pubblico vastissimo e raggiungere così una rapida fama (doxa): la quadriennale competizione costituiva infatti una straordinaria cassa di risonanza. Insomma, se moltissimi venivano per vedere, tanti venivano per farsi vedere.

Durante i Giochi si firmavano importanti trattati e si stringevano proficue alleanze. Su una stele di bronzo, per esempio, è riportato l’accordo trentennale di pace sottoscritto nel 445 a.C. da Atene e Sparta. Va tuttavia precisato che la pace durò nemmeno la metà del tempo previsto, cioè solo fino al 431 a.C.

Fu per i campioni coronati d’ulivo ai piedi della collina di Crono che Simonide, Bacchilide e Pindaro scrissero i loro versi immortali, dando vita a un nuovo genere letterario, l’epinicio, che rese eterna l’altrimenti effimera gloria del vincitore. E fu dall’opistodomo del tempio di Zeus, vicino all’ulivo sacro, che Erodoto lesse le sue Storie, riscuotendo entusiastici consensi: «I suoi nove libri – afferma Luciano di Samosata, poliedrico scrittore del II secolo d.C. – furono chiamati coi nomi delle Muse» e lui «divenne più famoso addirittura dei campioni olimpici».

Nel I secolo d.C. anche il filosofo neo-pitagorico Apollonio di Tiana tenne dall’opistodomo i suoi discorsi sul coraggio e sulla saggezza. Asceta e taumaturgo, contrario al consumo di carne e ai sacrifici di animali, rinunciò a tutti i suoi averi e fu da molti considerato una sorta di Cristo pagano.

Luciano, presente a quattro edizioni dei Giochi, ricorda che «in seguito molti impararono questo espediente, questa scorciatoia per la notorietà: Ippia, il sofista nativo di quella zona, Prodico di Ceo, Anassimene di Chio, Polo di Agrigento e tanti altri pronunciarono i loro discorsi davanti all’assemblea di Olimpia e raggiunsero in breve la fama».

Secondo Eliano il noto matematico e astronomo Enopide di Chio (il primo a calcolare l’obliquità dell’ellittica) durante i Giochi del 472 a.C. espose una tavola di bronzo su cui era inciso un calendario astronomico di 59 anni, da lui chiamato il «grande anno».

2.

Fra i tanti personaggi famosi presenti alle Olimpiadi vanno inoltre segnalati: nel 476 a.C. il condottiero Temistocle (che ricevette ovazioni per un giorno intero) e nel 420 a.C. lo storico Tucidide, poi il pittore Zeusi, l’oratore Demostene, Aristotele e Platone, che condivise la tenda con degli sconosciuti, meravigliandoli per il suo comportamento semplice e affabile. Sulle rive dell’Alfeo Gorgia, Lisia e Isocrate con i loro discorsi (logoi) infiammarono l’animo dei Greci alla concordia interna e alla guerra contro gli invasori. Grande fu la fama di Gorgia da Lentini, che venne onorato a Olimpia con una statua dedicatagli da suo cognato Eumolpo e a Delfi con una statua d’oro massiccio da lui stesso commissionata (con poca modestia). Una statua in Olimpia fu pure innalzata dagli abitanti di Lampsaco al concittadino Anassimene, che li aveva salvati dall’ira di Alessandro Magno a causa delle sconvenienti simpatie da loro mostrate verso la Persia.

Non mancarono gli eccessi: per dare la massima eco al suo gesto, scrive Luciano in un pamphlet sul filosofo cinico Peregrino, questi nel 165 d.C. si suicidò proprio a Olimpia, gettandosi nel fuoco.

3.

Nel periodo aureo anche agli altri giochi panellenici assistevano i massimi esponenti della cultura greca, a sottolineare il loro stretto legame con lo sport, e molti non disdegnavano di parteciparvi attivamente. Bastino due soli, ma eloquenti esempi: Platone (“dalle larghe spalle”) gareggiò a Istmia nella lotta, mentre Euripide «combatté e fu incoronato» ai giochi di Atene e di Eleusi.

Didascalie:

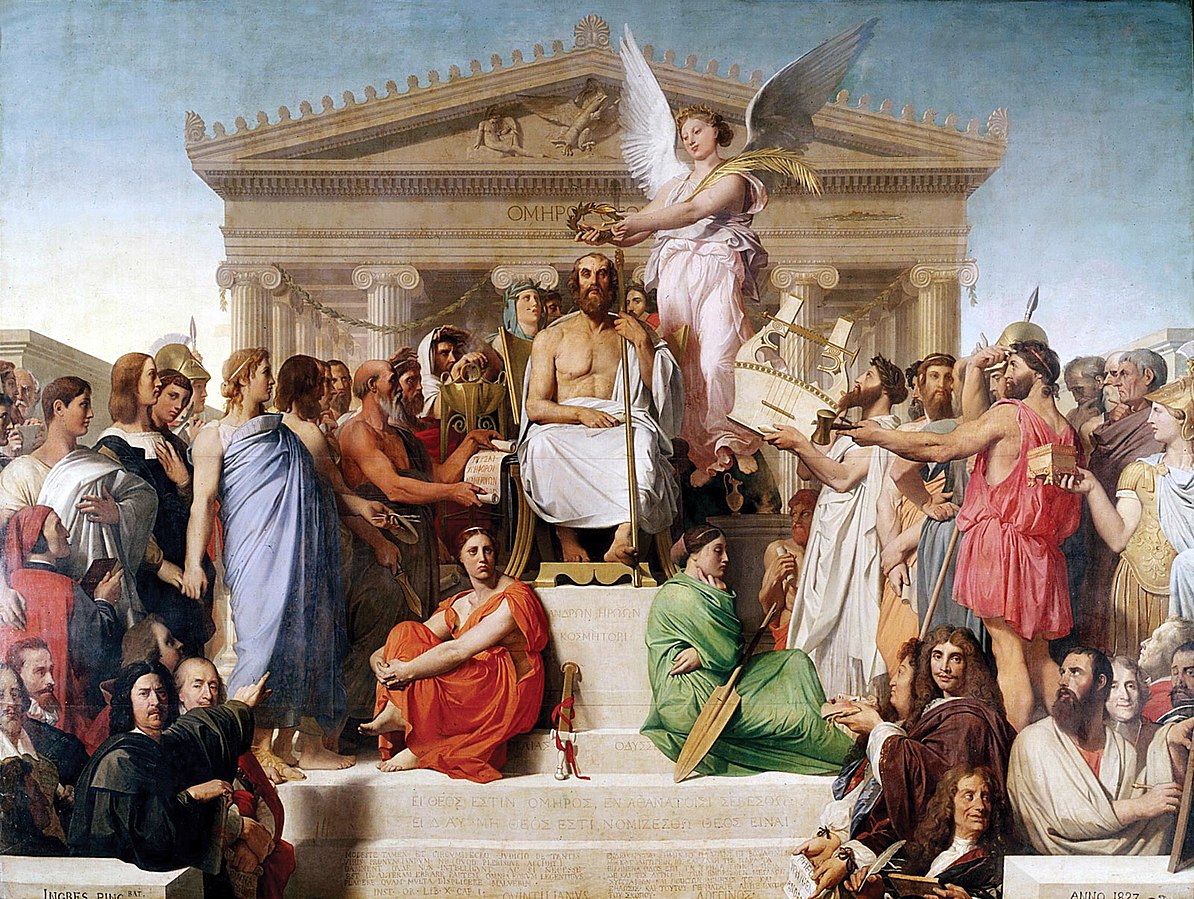

In copertina: Apoteosi di Omero, di Jean-Auguste-Dominique Ingres (1827) – Louvre, Parigi / Sulla sinistra di Omero si nota Pindaro con la cetra

1. Olimpia, litografia di Carl Votteler (1891)

2. Statua di Erodoto, il “padre della storia”, davanti al Parlamento austriaco a Vienna / A Olimpia lesse in pubblico le sue Storie

3. Luciano di Samosata in un’incisione di William Faithorne (1660) / Assisté a ben 4 Olimpiadi

“Reagire alle difficoltà: motivazione e resilienza nell’essere umano” Webinar gratuito riservato agli Insegnanti Tecnici 17 Giugno ore 17

Roma, 16 giugno 2020 - Nuovo appuntamento per la formazione a distanza, mercoledì 17 giugno 2020, alle ore 17.00, il Dott. Stefano Albano terrà un webinar dal titolo "Reagire alle difficoltà: motivazione e resilienza nell’essere umano”. Il seminario on line è riservato a tutti gli Insegnanti Tecnici Federali.

Deliberate le modalità di organizzazione delle udienze nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020

Si comunica che il Presidente Domenico Falcone ha deliberato le modalità di organizzazione delle udienze nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020.

Sì precisa, inoltre, che le riunioni degli organi di giustizia collegiali e le relative udienze si svolgeranno esclusivamente da remoto in videoconferenza secondo le modalità indicate nella delibera stessa.

Nella sezione del sito dedicata alla Giustizia Sportiva e precisamente in "Protocollo udienze Covid" e "Documenti e Modulistica" sono state pubblicate la delibera e la modulistica di riferimento.

Amarcord Loriga: Il CUS Torino - parte 1

Roma 13 giugno 2020 Riprende anche questa settimana un appuntamento fisso con le storie raccontate da un grande amico della FIJLKAM, il giornalista Vanni Lòriga, uno dei massimi esperti di sport in Italia. Racconterà per i nostri appassionati lettori dei campioni olimpici delle nostre discipline, ma anche le curiosità e gli aneddoti di personaggi famosi e a volte insospettabilmente legati ai nostri sport.

Nel ricordo dedicato a Vittorio Capriolo abbiamo anche accennato alla eredità che ha lasciato al CUS Torino. E torniamo sull'argomento per spiegare cosa sia il Centro Sportivo Universitario Torinese, la più grande polisportiva piemontese e fra le prime in Italia. Il sodalizio presieduto dal professor D'Elicio fu fondato nel 1947 da Filippo Arrigo. Nel 1948 organizzò Campionati Italiani Universitari di Atletica. Fra i partecipanti anche il sottoscritto (5000 metri) in compagnia, fra gli altri, di Mauro Mellini (800 metri) futuro parlamentare radicale e pioniere nella battaglia per il divorzio. In quella occasione conobbi il Presidente del CUS Torino che sarebbe rimasto in carica sino al 1999, ininterrottamente per 52 anni. Il suo nome era Primo Nebiolo, che non disdegnava le cariche presidenziali, in quanto fu a capo delle Federazioni Atletiche italiana c e mondiale; della FISU (Internazionale Universitaria); della ASOIF (da lui fondata e che coordinava tutte le Federazioni Internazionale degli sport olimpici estivi) ed infine membro del CIO.

Per spiegare cosa sia stato nel tempo il CUS Torino ricorderemo che, per un certo periodo, il Vice Presidente fu Livio Berruti, campione olimpico e primatista mondiale dei 200 metri. E per chiudere l'ultima pagina dei ricordi va sottolineato che Nebiolo e Berruti avevano frequentato il Liceo Cavour, così come il mitico Vittorio Pozzo (due titoli mondiali ed uno olimpico nel calcio), l'emerito collega Gan Paolo Ormezzano e, se permettete, anche chi firma queste righe. Per ricordare come la Lotta entrava a vele spiegate nel CUS Torino abbiano per voi la testimonianza di Carla Verde Saglietti, vice presidente per il settore lotta della Fijlkam Piemonte.

Non perdere il racconto della lotta nel Cus Torino nella prossima puntata

Le antiche Olimpiadi (VI)

Roma 11 giugno 2020

Pubblichiamo oggi un nuovo avvincente racconto storico narrato dall’arch. Livio Toschi, nella sua veste di storico della FIJLKAM. Buona lettura!

Donne a Olimpia

Alle donne era vietato partecipare alle Olimpiadi e, come afferma Pausania, quelle sposate nemmeno potevano assistervi (Richard Mandell scrive addirittura che il divieto le riguardava tutte). La punizione per le donne che in quei giorni avessero trasgredito la disposizione, attraversando il fiume Alfeo, era la morte: sarebbero state precipitate dal Tipeo, «un monte con alte rocce scoscese». Nella stessa Olimpia a loro furono però riservate apposite gare di corsa, dedicate da Ippodamia alla sposa di Zeus e chiamate perciò Eree.

Fu dunque Ippodamia (di cui ho parlato nell’articolo del 30 aprile scorso), dopo le nozze con Pelope, a istituire queste gare riservate alle fanciulle. Divise in tre categorie di età, su una distanza pari ai 5/6 dello stadio di Olimpia (quindi 160 metri) correvano con «la chioma sciolta, il chitone che scendeva poco al disopra del ginocchio, mostrando nuda la spalla destra fino al seno». Le vincitrici (la prima fu Clori, figlia del re tebano Anfione e di Niobe) ricevevano una corona di ulivo e un pezzo della giovenca sacrificata a Era. Inoltre, scrive Pausania, potevano farsi ritrarre in un quadro o in una scultura.

L’organizzazione delle gare (secondo alcuni addirittura anteriori a quelle degli uomini) dal 580 a.C. circa fu affidata al collegio delle Sedici Donne, che ogni quattro anni offrivano a Era il peplo da loro tessuto in Elide e portato nell’Eraion (il tempio dedicato alla dea) di Olimpia in processione dopo essersi purificate alla fonte Pieria. Compivano dunque lo stesso rito e avevano in pratica le stesse funzioni degli Ellanodici nei giochi maschili. Inizialmente vennero scelte tra le donne più anziane e più reputate delle 16 città dell’Elide, anche con la funzione di pacificare quelle poleis litigiose. Poi, quando le città si ridussero a 8, ognuna selezionò un paio di donne per mantenere invariato il loro numero.

Le Eree erano in sostanza una competizione rituale per ragazze nubili (parthenoi), che mantenevano in forma il loro corpo per prepararsi al matrimonio con il favore della dea.

1.

Negli “albi d’oro” delle Olimpiadi, tuttavia, non figurano soltanto uomini. Siccome si considerava vincitore il proprietario del cocchio e non l’auriga, anche delle donne ricevettero la corona di ulivo nella corsa dei carri: la prima fu Cinisca, sorella del re Agesilao di Sparta, nel 396 e nel 392 a.C. con la quadriga. La sua statua a Olimpia, in atto di preghiera accanto a una quadriga di bronzo e all’auriga, era opera di Apella, come afferma Pausania. La seconda donna vittoriosa, forse nel 368 a.C., fu un’altra spartana (Eurileonide), che s’impose nella gara delle bighe. L’ultimo successo femminile toccò a Casia Mnasithea di Elide, che nel 153 d.C. si aggiudicò la corsa delle quadrighe tirate da puledri.

2.

Le donne sposate, come ho detto non potevano partecipare o assistere ai Giochi, né tantomeno allenare i concorrenti. Ma Callipatira (o Ferenice) di Rodi, figlia del famosissimo pugile Diagora, si travestì da allenatore per essere vicina al proprio figlio Pisirodo, che gareggiava nel pugilato alla XCIV Olimpiade (404 a.C.). Esultando dalla gioia per la sua vittoria, Callipatira fece scoprire il travestimento, ma non fu punita perché figlia, sorella e madre di campioni olimpici: i cosiddetti Diagoridi, infatti, ottennero ben nove successi ai piedi della collina di Crono. Da allora, però, c’informano Filostrato e Pausania, anche gli allenatori dovettero presentarsi nello stadio nudi come gli atleti.

3.

Didascalie

In copertina: I Giochi Erei, di Prospero Piatti, olio su tela, 105x66 cm (1901)

1. Fanciulla in corsa, bronzetto, altezza 11,4 cm (560 a.C. circa) – British Museum, Londra

2. Giovani donne in corsa, ydria a figure nere del pittore di Micali (520 a.C.) – Musei Vaticani

3. “Corritrice vaticana”, marmo, altezza 154 cm senza base, copia del II secolo d.C. – Musei Vaticani

"Apertura Centri Estivi al tempo del Corona Virus” - Webinar gratuito riservato agli Insegnanti Tecnici 10 giugno ore 17

Roma, 9 giugno 2020 - Mercoledì 10 giugno 2020, alle ore 17.00, il Prof. Roberto Tasciotti terrà un webinar dal titolo "Apertura Centri Estivi al tempo del Corona Virus”.

Tema di grande attualità vista la fine dell'anno scolastico e l'organizzazione per le iniziative ricreative estive.

A questa iniziativa, riservata agli Insegnanti Tecnici Federali ed alle ASD, seguiranno altre attività di formazione a distanza.

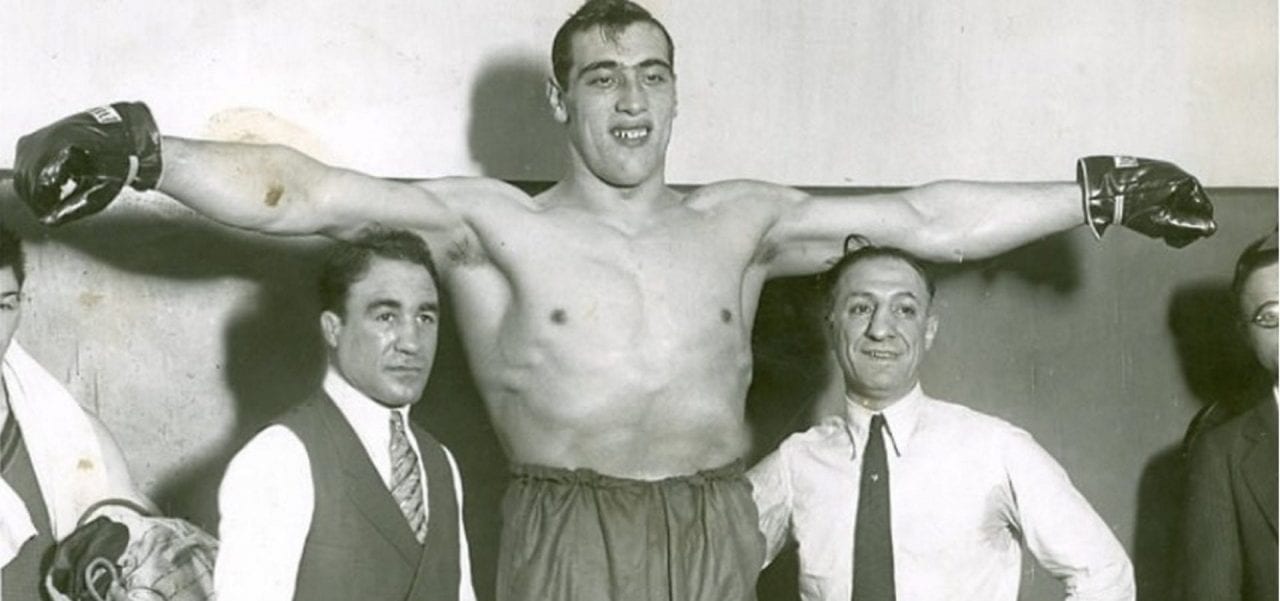

Amarcord Loriga: Primo Carnera, fu vera gloria?

Roma 6 giugno 2020 Riprende anche questa settimana un appuntamento fisso con le storie raccontate da un grande amico della FIJLKAM, il giornalista Vanni Lòriga, uno dei massimi esperti di sport in Italia. Racconterà per i nostri appassionati lettori dei campioni olimpici delle nostre discipline, ma anche le curiosità e gli aneddoti di personaggi famosi e a volte insospettabilmente legati ai nostri sport.

Il ricordo su Primo Carnera lottatore, pubblicato due settimane fa, è stato letto e commentato da molti appassionati. Ed alcuni si sono chiesti (e ci hanno chiesto) se dietro il suo titolo di Campione Mondiale Assoluto non ci fossero stati interventi esterni di sospetta natura.

In merito consiglio ai dubbiosi di consultare su internet la sua carriera, redatta in maniera ineccepibile e documentatissima da Andrea Camilleri, proprio il padre del commissario Salvo Montalbano di fortunata letteratura. Basta digitare e curiosare.

Carnera Primo in dizionario biografico Treccani

C'è tutto e di più.

A titolo personale conobbi Carnera nel gennaio del 1957 nel suo ristorante CARNERA in Pico Boulevard in Hollywood a Los Angeles, California.

Conobbi anche i figli Umberto (poi primario all'Ospedale di Houston) e Giovanna Maria, psicologa. Con loro poco tempo prima avevo visto il film “Gigante d'argilla”, che voleva rappresentare la vita del padre il quale venne a conoscenza proprio da questa pellicola, che dietro a sue vittorie c'erano mafia, sindacati delle scommesse e imbroglioni di ogni tipo. Rimase sconvolto perché nulla aveva mai sospettato... e molti esperti, da Nino Benvenuti a Gianni Brera a Rino Tommasi lo reputarono un vero campione.

Per me lo era, sicuramente come Uomo.

Le antiche Olimpiadi (V)

Roma 4 giugno 2020 Pubblichiamo oggi un nuovo avvincente racconto storico narrato dall’arch. Livio Toschi, nella sua veste di storico della FIJLKAM. Buona lettura!

La tregua olimpica (ekecheiria)

Le Olimpiadi ebbero inizio 23 anni prima della fondazione di Roma (dove gli anni si contavano ab Urbe condita) e circa due secoli prima degli altri Giochi del circuito: nel 776 a.C. secondo lo storico siciliano Timeo, ma quasi certamente fu solo la restaurazione di giochi più antichi. Le Olimpiadi vennero “rifondate” appunto nel 776 a.C. in seguito all’accordo tra Ifito, re di Elide, Licurgo, re di Sparta, e Cleostene, re di Pisa, per assicurare la tregua sacra (ekecheiria), che si protraeva inizialmente per un mese, poi per tre mesi. Senza quella tregua ben pochi si sarebbero arrischiati a raggiungere Olimpia da regioni più o meno lontane. Nonostante qualche violazione l’ekecheiria fu dunque «il presupposto per l’uscita degli agoni atletici dal puro ambito locale» [K.W. WEEBER]. Tucidide chiamò quella tregua «legge olimpica» (Olympikos nomos). Nel tempio di Era, narra Pausania e conferma Aristotele, si custodiva il disco di bronzo – forgiato però in epoca più tarda – su cui venne inciso, con una scritta a spirale, il patto della tregua.

Insisto sul termine “tregua”, non “pace” (che in greco si chiama eirene). Ekecheiria, infatti, significa letteralmente «il trattenere le mani» e Aulo Gellio la definì «concordata sospensione del combattimento». Per di più circoscritta solo a chi si recava a Olimpia o ne tornava.

I Giochi furono quasi sempre organizzati dagli Elei, ma i Pisati “usurparono” tre volte la loro direzione (agonotesia): nel 748, 644 e 364 a.C.; perciò l’VIII, la XXXIV e la CIV Olimpiade erano considerate dagli Elei anolympiadai, ossia «non Olimpiadi».

1.

Annunciati per tutta la Grecia da tre araldi (spondophoroi = «portatori di tregua»), in origine i giochi duravano appena un giorno, dal 680 a.C. due giorni, dal 632 a.C. tre giorni e dal 472 a.C. cinque giorni (ma per alcuni autori si protraevano fino a sei o addirittura sette giorni). Erano aperti da una processione che partiva dalla città di Elide, distante 30 stadi da Olimpia, guidata dai porporati ellanodikai (i giudici degli Elleni). La processione sostava presso la fonte Pieria per compiere riti di purificazione prima di entrare nel suolo sacro di Olimpia. Giunta finalmente a destinazione, dopo il sacrificio al padre degli dei si teneva il solenne giuramento di lealtà di atleti, allenatori e giudici davanti alla statua del temuto Zeus Orkios, «custode dei giuramenti», che impugnava un fulmine in ciascuna mano. Gli ellanodici, in particolare, s’impegnavano a emettere «giudizi equi e non corrotti da doni, e a tenere segreto ciò che riguarda chi è stato accettato e chi no»: insomma, una tutela della privacy ante litteram. Nel Bouleuterion, subito dopo, si procedeva con le iscrizioni degli atleti alle gare, che – dal 472 a.C. – si disputavano nel secondo, terzo e quarto giorno. Il quinto veniva dedicato alla premiazione dei vincitori e al banchetto che chiudeva l’Olimpiade, allestito nel Prytaneion: il cibo era costituito dalla carne dei 100 buoi sacrificati sull’altare di Zeus (ekatombe) il terzo giorno. Non c’erano cerimonie di apertura e di chiusura come le intendiamo oggi.

Durante i giochi Olimpia pulsava di vita: lì confluivano oratori, artisti, musicisti, danzatori, acrobati, indovini, venditori di cibi e di souvenir, ecc., per rallegrare gli atleti e il numeroso pubblico. «Insomma, quella folla variopinta che si trova dappertutto nelle grandi fiere o, ancora al giorno d’oggi, in certi santuari nelle ricorrenze più popolari» [FINLEY-PLEKET].

Prima della costruzione del Leonidaion anche gli spettatori più abbienti si accampavano nella valle dell’Alfeo e dormivano all’aperto o in tenda. Persino le delegazioni ufficiali delle varie città, chiamate theoriai, alloggiavano nelle tende, ovviamente più grandi e sontuose delle altre. Ricordo, per esempio, quelle di Ierone e di Dionisio, ambedue tiranni di Siracusa.

Il caldo estivo, la mancanza d’acqua che a molti faceva soffrire la sete e causava malattie violente, non di rado mortali, trasmesse facilmente a causa dell’aridità del luogo (fino a quando, nel II secolo d.C., Erode Attico eliminò il problema), il dover vivere all’aperto o in scomode tende, la scarsità di servizi, l’abbondanza di mosche (tanto che per liberarsene Ercole fece sacrifici a Zeus Apomyios, ossia “Scacciamosche”) e il chiasso assordante della folla costituivano un forte deterrente per chi desiderava presenziare ai Giochi. Tant’è vero che un mugnaio di Chio minacciò il suo schiavo disobbediente di portarlo con sé a Olimpia per punizione. Ancora sul finire del I secolo d.C. il filosofo Epitteto descriveva Olimpia come una sorta di bolgia infernale.

2. I pendii erbosi dello stadio di Olimpia potevano ospitare forse 45.000 spettatori. Ma spesso era difficile trovare posto, tanto che Plutarco nella raccolta Le virtù di Sparta narra questo aneddoto: «Una volta, durante lo svolgimento dei giochi, un vecchio avrebbe voluto assistere alle gare, ma non trovava uno spazio per sedersi. Quando però arrivò nel settore degli Spartani, tutti i giovani e molti uomini adulti si alzarono per cedergli il posto. L’intero stadio reagì a quel gesto con un applauso e con grida di approvazione. Il vecchio sospirò fra le lacrime: “Povero me! Tutti i Greci sanno quel che è giusto fare, ma solo gli Spartani lo fanno”».

I pendii erbosi dello stadio di Olimpia potevano ospitare forse 45.000 spettatori. Ma spesso era difficile trovare posto, tanto che Plutarco nella raccolta Le virtù di Sparta narra questo aneddoto: «Una volta, durante lo svolgimento dei giochi, un vecchio avrebbe voluto assistere alle gare, ma non trovava uno spazio per sedersi. Quando però arrivò nel settore degli Spartani, tutti i giovani e molti uomini adulti si alzarono per cedergli il posto. L’intero stadio reagì a quel gesto con un applauso e con grida di approvazione. Il vecchio sospirò fra le lacrime: “Povero me! Tutti i Greci sanno quel che è giusto fare, ma solo gli Spartani lo fanno”».

Didascalie

In copertinia: Lo stadio di Olimpia oggi

1. La statua crisoelefantina di Zeus a Olimpia, alta 13 metri, capolavoro di Fidia e una delle sette meraviglie del mondo antico (illustrazione di Antoine Quatremère de Quincy, 1815)

2. Il ninfeo costruito da Erode Attico nel II secolo d.C. per fornire acqua in abbondanza a Olimpia