Sofia Tornambene incontra Sara Cardin

Roma, 3 giugno 2020 – La giovanissima cantante Sofia Tornambene, in arte “Kimono”, classe 2003, vincitrice in carica dell’ultima edizione di X-Factor, incontrerà la campionessa azzurra Sara Cardin per una chiacchierata esclusiva da seguire sulla nostra pagina Instagram @fijlkam_official, sabato 6 giugno alle 15:00.

Sofia, che da poche settimane è in onda con il suo singolo Ruota Panoramica, è cresciuta a suon di jazz e di karate, la sua grande passione insieme alla musica.

Quale migliore occasione, allora, per conoscerla meglio se non un incontro con la nostra Sara, dove si parlerà di karate e di musica?

Sabato 6 giugno, alle 15:00, in diretta su @fijlkam_official: Sara Cardin e Sofia Tornambene. Da non perdere!

Amarcord Loriga: quando il Judo fece fuori la Scherma

Roma 30 maggio 2020 Riprende anche questa settimana un appuntamento fisso con le storie raccontate da un grande amico della FIJLKAM, il giornalista Vanni Lòriga, uno dei massimi esperti di sport in Italia. Racconterà per i nostri appassionati lettori dei campioni olimpici delle nostre discipline, ma anche le curiosità e gli aneddoti di personaggi famosi e a volte insospettabilmente legati ai nostri sport.

Ripassiamo insieme un po' di storia del Judo in Italia. Sappiamo, soprattutto per le preziose ricerche di Livio Toschi, che il judo fu introdotto in Italia dai nostri marinai. E nel suo fondamentale studio "Il contributo della Marina e dell'Esercito alla nascita della lotta giapponese" ricorda che "nel finire del 1921 il capocannoniere Carlo Oletti fu chiamato a dirigere i corsi di jujtsu, introdotti nella Scuola Centrale Militare di Educazione Fisica in Roma Farnesina. Tenne cattedra sino a quando la SCMEF non venne sciolta e sosituita nel 1936 dalla Scuola Superiore fascista di Educazione Fisica che al judo non era interessata. Olettu però continuò a insegnare lotta giapponese nella Palestra della Giovane Italia in via della Consulta ed alla Cristoforo Colombo di Via Tacito. Nel 1929 Oletti venne trasferito a La Spezia e fu sostituito degnamemte dal Sergente Maggiore dell'Esercito Mario Cuzzocrea, diplomato Maestro l'anno precedente. Dopo il secondo conflitto mondiale e solo nel 1945 venne riaperta a Cesano di Roma la Scuola Militare di Educazione Fisica, che subì grossa influenza da ufficiali britannici, formati alla scuola di Winstoin Churchill basata sul motto " più sudore, meno sangue". Nessuno pensò allora a dedicarsi alla scherma mentre la cattedra di Difesa Personale e Judo venne assegnata proprio al Maresciallo Cuzzocrea. Due anni dopo la SMEF venne trasferita a Roma a Palazzo Salviati e nel 1952 a Orvieto, nella vecchia sede della Accademia Femminile. I due Maestri di Scherma, i validissini Cataldi e Di Paola. ebbero incarichi amministrativi mentre tutti frequentavano i Corsi per Istruttori ed Aiuti Istruttori di Educazione Fisica passavano ore sui tatami di Cuzzocrea. Furono centinaia e fra tutti mi piace ricordare Emanuela Salonia, scopritore di Ylenia Scapin. Soltanto nel 1961, per iniziativa del poliedrico Generale Simone Sanicola, furono indetti corsi per istruttori di scherma, Ma per una ventina d'anni l'unico sport di combattmento praticato nell'Esercito fu il judo, cioè la lotta amata ed praticata dai Samurai nipponici.

Le antiche Olimpiadi (IV)

Roma 28 maggio 2020 Pubblichiamo oggi un nuovo avvincente racconto storico narrato dall’arch. Livio Toschi, nella sua veste di storico della FIJLKAM. Buona lettura!

Allenatori e dietologi

Lo spirito competitivo permeava la società greca e in ogni uomo si lodava l’ambizione, la brama di gloria (philotimia). Colui che eccelleva, il migliore, veniva definito aristos; la capacità di primeggiare arete; l’essere sempre il primo aien aristeuein, come scrisse già Omero nell’Iliade. L’ideale della perfezione fisica e morale, indissolubilmente legate in armonico equilibrio, prendeva il nome di kalokagathia (kalos kai agathos = bello e buono).

Dopo il periodo arcaico e “spontaneo” dell’allenamento, gli atleti prestarono attenzione sempre maggiore alla techne, ossia alla metodica delle singole discipline, cercando di affinare il talento naturale con appositi allenamenti e curando il proprio corpo con diete, bagni e massaggi. Sul calice a figure rosse di Antifone al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma (480 a.C.), per esempio, un aleiptes sta massaggiando un atleta in presenza dell’allenatore. Il lottatore e pancraziaste Stratone di Alessandria, olimpionico nel 68 a.C., si fece addirittura costruire una palestra personale in Aigion.

I buoni allenatori erano tenuti in grande considerazione, tanto che l’ateniese Melesia compare tre volte nelle odi superstiti di Pindaro. Con la vittoria olimpica di Alcimedonte di Egina nella lotta per i fanciulli (460 a.C.) la sua scuola colse il trentesimo successo nei principali giochi panellenici [Olimpica VIII].

Filostrato (autore di celebre un trattato sull’allenamento) sosteneva che «il merito delle vittorie di un atleta spetta per metà al suo istruttore», citando come degni di memoria: Erissia, che nel 564 a.C. spronò Arrichione a non arrendersi nel pancrazio, a costo della vita; Tisia, che nel 520 a.C. fece vincere Glauco di Caristo nel pugilato grazie al “colpo dell’aratro”; l’allenatore del pancraziaste Promaco di Pellene, che con una bugia sulla ragazza amata lo spinse al successo contro il grande Pulidamo. Il povero Arrichione, incoronato vincitore dopo la sua morte, fu il primo atleta a servirsi di un allenatore.

Come facevano i condottieri con i soldati prima della battaglia, così gli allenatori – soprattutto quelli specializzati nell’atletica pesante – stimolavano gli atleti prima della gara con discorsi che li incitavano alla vittoria (logoi protreptikoi). Il pancraziaste Mandrogene di Magnesia al Meandro, orfano del padre, ricordava quanto gli fossero stati utili per accrescere il suo coraggio i consigli dell’allenatore. Costui aveva scritto alla madre di Mandrogene: «Se sentirai che tuo figlio è morto, presta fede a queste parole, ma se ti diranno che ha perso, non crederci».

Non tutti gli allenatori, tuttavia, si dimostrarono all’altezza del loro compito. Il lottatore Gereno di Naucrati, vincitore a Olimpia nel 209 d.C., spirò pochi giorni dopo il successo per i postumi di un’indigestione e per la stupidità del suo allenatore, che malgrado l’indigestione lo costrinse a esercitarsi intensivamente. Ciò per non interrompere le tetradi, «cicli di allenamento di quattro giorni, in ognuno dei quali si praticava una diversa attività», da molti ritenute dannose.

Gli allenatori, spesso ex atleti, oltre che tecnici provetti dovevano essere esperti di fisioterapia, dietologia e altro ancora. Insomma, come sosteneva Pindaro, l’allenatore era il tekton, ossia il “costruttore” dell’atleta. Ma con questa categoria non fu certamente tenero il famoso medico Galeno di Pergamo, che definì l’allenamento kakotechnia, ossia una pratica di basso livello.

Per aiutare giovani promettenti ma poveri, alcune città pagavano direttamente degli allenatori. Gli storici Finley e Pleket scrivono che verso il 300 a.C. Efeso deliberò un sussidio all’allenatore Terippide perché si dedicasse a un atleta già vincitore di una gara giovanile a Nemea. I due autori ricordano inoltre che un allenatore contemporaneo di Terippide, Ippomaco di Atene, chiedeva 100 dracme per un corso completo. 1.

1.

Per affermarsi gli atleti cercarono di migliorare le proprie prestazioni anche con diete appropriate. Sembra che lo spartano Carmide, impostosi nella corsa veloce all’Olimpiade del 668 a.C., sia stato il primo a sottoporsi a un regime dietetico, cibandosi di fichi secchi. Più tardi il filosofo e matematico Pitagora di Samo sperimentò con successo un’alimentazione a base di carne sul concittadino Eurimene, vincitore di una gara “pesante” a Olimpia nel 532 a.C.

Si riteneva senz’altro opportuna, assieme alla dieta, la continenza sessuale durante i giochi e il famoso allenatore Icco di Taranto (autore del primo manuale sull’allenamento) la raccomandava in particolare durante una preparazione intensiva. Qualcuno la osservò addirittura per tutta la vita: per questo singolare primato divenne celebre Clitomaco di Tebe, che a Olimpia vinse nel 216 a.C. la gara di pancrazio e nel 212 quella di pugilato. Affermava Filostrato: «Come possono essere chiamati uomini coloro i quali hanno preferito turpi godimenti alle corone e alle gare atletiche?». Per mantenersi in forma, secondo Platone, gli atleti dovevano evitare la tavola siracusana, i condimenti siciliani, i dolci attici e, soprattutto, le ragazze di Corinto.

Didascalie

In copertina: Rilievo in marmo pentelico che raffigura atleti in allenamento (VI-V secolo a.C.) – Museo Archeologico Nazionale, Atene > in copertina

1. Anfora di Andocide, che raffigura una scuola di lotta (525 a.C.) – Antikensammlungen, Berlino

2. Coppa di Antifone, che raffigura un atleta con massaggiatore e allenatore (480 a.C.) – Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Roma

Rischi legali per lo sport - l'Assicurazione FIJLKAM

Roma 27 maggio 2020 - La Federazione è lieta di informare che è stata pubblicata l'informativa sulla Polizza Assicurativa, Tutela Legale, Civile e Penale per la copertura dei rischi connessi all'emergenza Covid-19.

La pandemia in corso ha aumentato il rischio legale, creando anche nuove casistiche di violazioni e illeciti a cui le società sportive e i loro opratori possono andare incontro. I punti trattati sono Rischi Civili, Rischi Penali, Violazioni delle Norme di Sicurezza e i Rischi per i Rappresentanti Legali.

Pertanto, la FIJLKAM, con la consulenza del proprio Broker MAG Jlt, ha individuato un prodotto assicurativo che risponde alle nuove problematiche ed ha stipulato, attingendo alle risorse del bilancio federale, un contratto assicurativo di Tutela Legale, sia civile che penale per le proprie Società Sportive affiliate, affiancandole in questa delicata fase di ripresa delle attività sportive.

Vi ricordiamo che tutte le informazioni riguardanti l'emergenza sono disponibili sulla pagina dedicata FIJLKAM CARES

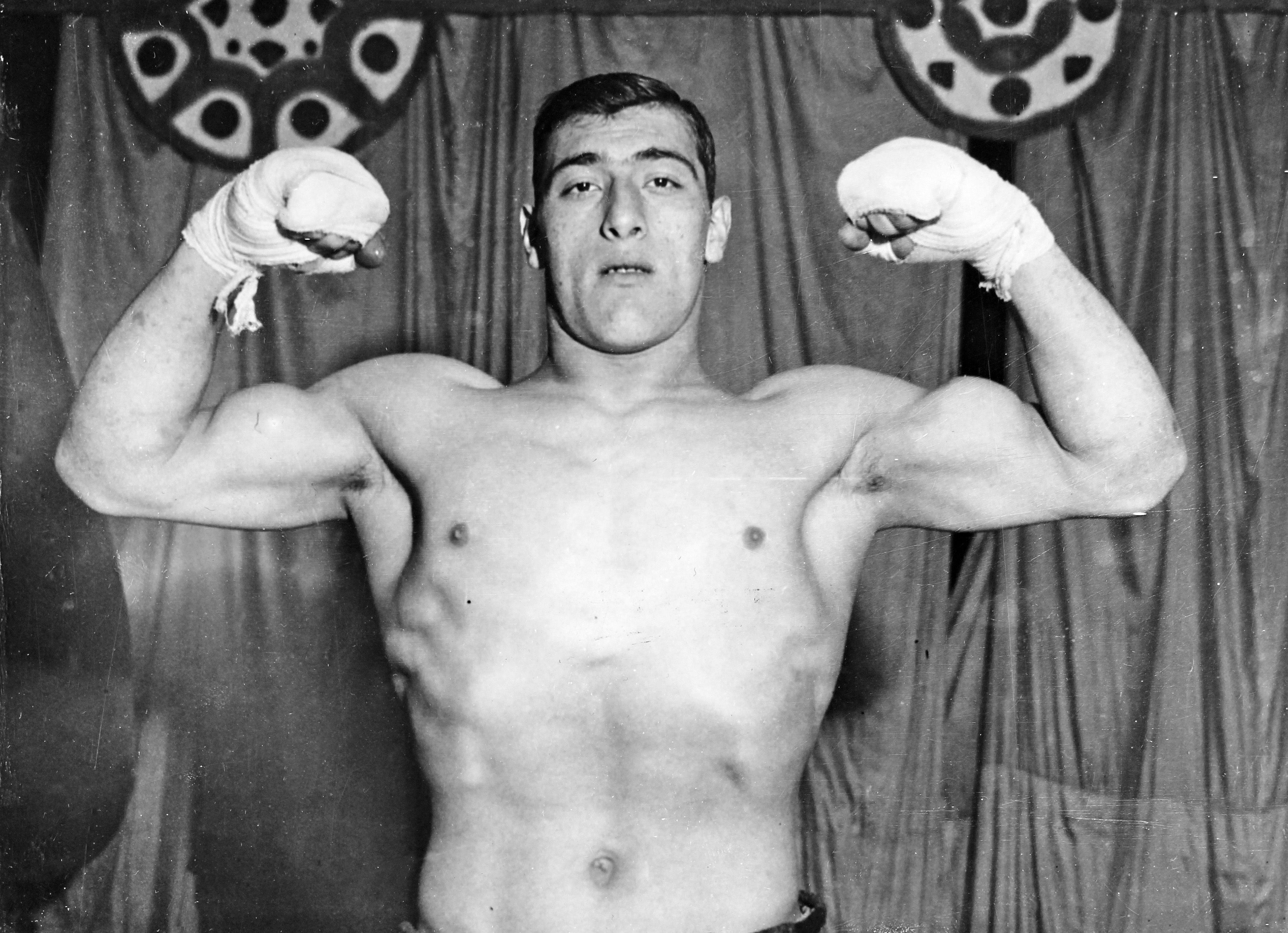

Amarcord Loriga: Primo Carnera, pugile o lottatore?

Roma 23 maggio 2020 Riprende anche questa settimana un appuntamento fisso con le storie raccontate da un grande amico della FIJLKAM, il giornalista Vanni Lòriga, uno dei massimi esperti di sport in Italia. Racconterà per inostri appassionati lettori dei campioni olimpici delle nostre discipline, ma anche le curiosità e gli aneddoti di personaggi famosi e a volte insospettabilmente legati ai nostri sport.

Trattando negli ultimi interventi dei famosi "Tre Moschettieri Bolognesi" ci siamo accorti che anche iun passato molto recente dei nostri sport è poco noto alle giovani generazioni e spesso è dimenticato anche dalle altre.

Spulciando fra quelle che Giacomo Leopardi definiva le "sudate carte" mi sono imbattuto in una ricerca sostanziata dal determinante contributo di LivioToschi e dedicata a Primo Carnera.

Tutti sanno che nel 1933 vinse il titolo mondiale fra i pesi massimi del pugilato, ma sono in molti ad ignorare che la sua carriera di sportivo ebbe inizio e termine come lottatore.

Primo Carnera nato nel 1906 a Sequals (originariamente Villa de Subcollis trovandosi ai piedi delle Dolomiti Friulane) all'età di 18 anni si trasferì in Francia per trovare lavoro. Alto 202 centimetri per 120 chili di peso, fu assunto in un circo come lottatore con il nome di Juan lo Spagnolo. Chiunque poteva sfidarlo per un premio in denaro. Furono molti i temerari a provarci, ma nessuno riuscì a batterlo: era il 1925. Nel 1957, cioè 32 anni dopo, sostenne a Melbourne il suo ultimo match di catch.

Noi ci limiteremo ad esaminare le gare che Carnera disputò come tesserato della nostra Federazione, allora FIAP (Atletica pesante cioè lotta e pesistica) che nel 1941 indisse, per volere di Giovanni Raicevich (allora DT), il Campionato di lotta per professionisti con la prima edizione disputata al Teatro Puccini di Milano.

Carnera si tesserò nel 1942 e vinse il titolo allo Stadio Nazionale del Partito in Roma (ora i resti del Flaminio....) battendo Salvatore Serafino in 3'25" per doppia presa di testa a terra. Grande il successo di pubblico che adorava Carnera, poi impegnato in una tournèe che lo vide acclamato vincitore a Napoli, a Torino, a Vienna, a Francoforte e finalmente a Le Mans dove risiedevano i parenti che da ragazzo lo avevano ospitato il Francia.

Questa la carriera di Primo come lottatore "italiano". Rientrato negli USA divenne un idolo degli appassionati di catch wrestling, la famosa lotta libera americana sulla quale potremmo magari ritornare in articoli futuri.

Per il momento ci siamo limitati al Carnera praticante della lotta olimpica.

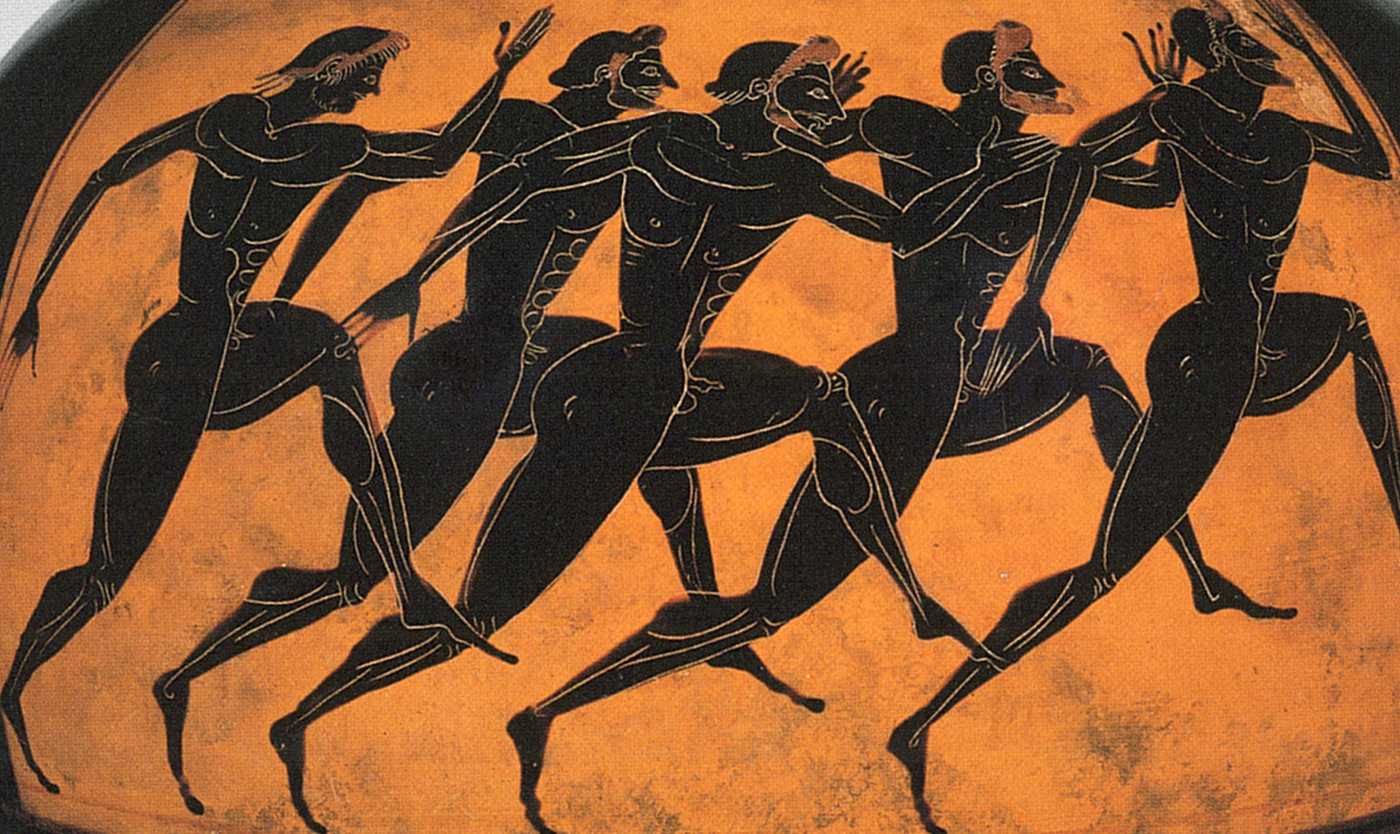

Le antiche Olimpiadi (III)

Roma 21 maggio 2020 Pubblichiamo oggi un nuovo avvincente racconto storico narrato dall’arch. Livio Toschi, nella sua veste di storico della FIJLKAM. Buona lettura!

Atleti imbroglioni e venali

Il primo caso di deliberata scorrettezza nello sport è attribuito ad Antiloco, figlio di Nestore, che nella corsa dei carri ai giochi funebri in onore di Patroclo fece sbandare Menelao per superarlo [Iliade, libro XXIII]. Ovviamente si arrabbiò molto il re di Sparta, che già aveva i suoi guai coniugali da risolvere.

Neppure a Olimpia – nonostante il giuramento iniziale nel Bouleuterion – mancarono casi d’illecito, puniti con ammende utilizzate per erigere statue di Zeus in bronzo, che prendevano il nome di zanes. Collocate tra il Metroon e l’ingresso allo stadio, ai piedi dei Tesori, oggi sono tutte scomparse, ma ci restano 16 basi in pietra. L’iscrizione apposta su una di esse ammonisce che «a Olimpia si vince con la velocità dei piedi e con la forza del corpo, non con il denaro».

Il primo illecito di cui si ha notizia ai Giochi risale al 388 a.C. (XCVIII Olimpiade) e riguarda il pugile tessalo Eupolo, che pagò tre concorrenti per ottenere la vittoria. Nel 332 a.C. l’ateniese Callippo corruppe i suoi avversari nella gara di pentathlon, ma Atene – dimostrando poca sportività – per non pagare la multa fece intercedere, inutilmente, il celebre oratore Iperide. Sia Eupolo che Callippo, corruttori, vennero puniti con una multa salata (che colpì anche i corrotti), ma il loro nome rimase negli elenchi dei vincitori! Solo nel 68 a.C. Stratone di Alessandria ottenne la corona nella lotta per la squalifica di due avversari: Eudelo e Filostrato di Rodi. Nel 12 a.C. il padre di Polictore di Elide, che gareggiava nella lotta dei fanciulli, corruppe il padre di Sosandro, avversario di Polictore, ma il fatto trapelò e i due disonesti genitori vennero giustamente multati.

La compravendita delle vittorie crebbe con il passare degli anni (ma a Olimpia, tutto sommato, i casi rimasero limitati), anche per colpa dei cattivi allenatori, “mercanti dello sport”, come li definiva Filostrato.

1.

Oltre agli illeciti vanno ricordati anche i passaggi da una città all’altra per avidità di guadagno. Ogni concorrente, al momento dell’iscrizione, dichiarava liberamente la propria cittadinanza e i giudici (ellanodikai) si limitavano a prenderne atto. Astilo di Crotone (già primo nello stadion e nel diaulos nel 488 a.C.) per compiacere Gelone, tiranno di Siracusa, nel 484 e nel 480 vinse complessivamente cinque gare per la città siciliana. I Crotoniati lo considerarono un traditore: pertanto rovesciarono la statua eretta in suo onore nel santuario di Era Lacinia e trasformarono in una prigione la sua casa. Fallì, invece, il tentativo di Dionisio I nel 388 a.C.: sebbene con il denaro avesse convinto il padre del pugile Antipatro di Mileto, questi rifiutò di dichiararsi siracusano. Nel 380 a.C. fu il cretese Sotade, vincitore della corsa di resistenza per la seconda volta, a tradire la sua patria per denaro.

Un altro genere di multa toccò al pancraziaste Sarapione di Alessandria nella CCI Olimpiade: «Fu a tal punto preso dal timore dei suoi avversari che fuggì un giorno prima che il pancrazio fosse convocato». Venne perciò multato per codardia.

Nel 93 d.C. Eraclide di Alessandria vinse la gara di pugilato perché il concittadino Apollonio “Rhantes” fu squalificato per aver mentito sul suo arrivo in ritardo a Olimpia. Come rivelò ai giudici lo stesso Eraclide, l’avversario non era stato trattenuto nelle Cicladi dai venti contrari, ma si era attardato per vincere premi nelle ricche gare organizzate nella Ionia. Escluso dalla competizione per la menzogna, Apollonio si vendicò assalendo e picchiando Eraclide, appena quello fu incoronato dagli ellanodici.

2.

Conosciamo tutti il motto attribuito al barone de Coubertin: «Alle Olimpiadi ciò che importa non è vincere, ma partecipare». I giochi dell’antica Ellade erano ben lontani da questo spirito! Per i Greci non contava nulla piazzarsi e nemmeno arrivare secondi (che alcune città consideravano comunque come un’onta): era importante soltanto la vittoria, da ottenersi anche con l’astuzia (metis), ma per molti usando qualsiasi mezzo, quindi infischiandosene altamente del fair play. Persino gli dei intervenivano con ogni tipo di scorrettezza per favorire i propri beniamini: Atena, per esempio, fa scivolare Aiace Oileo presso il traguardo e consente a Ulisse di vincere la gara di corsa durante i giochi in onore di Patroclo [Iliade, libro XXIII].

Insomma, come ha con efficacia sintetizzato lo storico Karl-Wilhelm Weeber, «solo chi vince non perde». O, per citare il “Drake” Enzo Ferrari: «Il secondo è il primo degli ultimi». Gli atleti, d’altra parte, dopo il giuramento di lealtà pregavano Zeus perché concedesse loro la corona o la morte.

3.

3.

Didascalie

1. Le basi delle statue di Zeus in bronzo (zanes) erette presso l’ingresso allo stadio (visibile sullo sfondo) con i denari delle multe pagate dagli atleti che truccavano le gare

2. Pancraziaste che si arrende. Sulla destra, munito di una sottile verga, si nota il giudice (chiamato “ellanodico”). Anfora del VI secolo a.C. – Museum of Fine Arts, Boston

3. Ciò che resta della tribuna dei giudici nello stadio di Olimpia

Il Manuale Operativo per la ripresa in sicurezza delle discipline FIJLKAM

Roma 20 maggio 2020 - Dopo la pubblicazione, delle “Linee-Guida per le modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali”, l’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato, oggi, anche le “Linee-Guida per l’esercizio fisico e lo sport”, volte a fornire le indicazioni generali e le azioni di mitigazione necessarie ad accompagnare la ripresa dello sport a partire dal prossimo 25 maggio.

La FIJLKAM ha ritenuto utile incaricare per tempo un apposito Gruppo di Lavoro per elaborare un Manuale Operativo per la ripresa in sicurezza delle nostre discipline, così come richiesto anche dal CONI e dal Ministero dello Sport.

Il Gruppo di Lavoro è coordinato dal Vicepresidente Federale Gianni Morsiani (Responsabile sicurezza – HSE) e composto da Nikita Taramelli (Responsabile sicurezza – HSE), dal Direttore Tecnico Nazionale di Karate prof. Pierluigi Aschieri, dal Medico Federale dott. Fabio Fanton e dal Responsabile Medicina di Base del Centro Olimpico dott. Stefano Bonagura. E' stato quindi predisposto il “Manuale Operativo per l’Esercizio Fisico e lo Sport in emergenza COVID-19” che fornisce alle Società Sportive affiliate indicazioni dettagliate in merito alla valutazione del rischio ed alle conseguenti misure di sicurezza preventive ed organizzative da adottare nelle palestre. E' bene evidenziare che il Manuale ha carattere temporaneo ed è strettamente legato all'emergenza quindi, potrà essere soggetto ad ulteriori aggiornamenti. Esso contiene allegati e check list utili a favorire la corretta applicazione di tutte le misure di sicurezza previste.

In collaborazione con il suddetto Gruppo di Lavoro, le varie Commissioni Tecniche di Settore hanno predisposto anche delle “Raccomandazioni da seguire” specifiche per le discipline del Judo, della Lotta, del Karate, del Ju Jitsu, dell’Aikido e del Sumo, in cui sono riportati esempi relativi a metodiche di allenamento nel rispetto delle misure di sicurezza, apposite modulistiche ed utili poster da affiggere in palestra. Tali Raccomandazioni specifiche completano ed integrano, quindi, i contenuti del Manuale Operativo che ha, invece, una connotazione di carattere più generale essendo focalizzato sulla valutazione del rischio e sulla sicurezza.

Il Manuale Operativo e le Raccomandazioni specifiche, così come lo spazio virtuale di “FIJKAM Cares”, sono strumenti che la Federazione sta adottando per dare supporto fattivo alle realtà territoriali che, sappiamo, stanno facendo del loro meglio per affrontare questa crisi con l’impegno e la passione che da sempre le contraddistinguono. A maggior supporto la Federazione ha sottoscritto una polizza integrativa volta a tutelare le nostre Società Sportive affiliate dai rischi legali connessi alla diffusione del Covid-19, prodotto assicurativo di cui sarà data notizia a breve.

Con l'obiettivo di spiegare ed illustrare l'applicabilità operativa del Manuale e delle Raccomandazioni La Federazione ha organizzato un webinar tenuto dal Vicepresidente Gianni Morsiani e da Nikita Taramelli, in programma il 23 maggio alle ore 15.00, sul canale YouTube Fijlkam Official Channel a questo link https://bit.ly/2LIYwsr

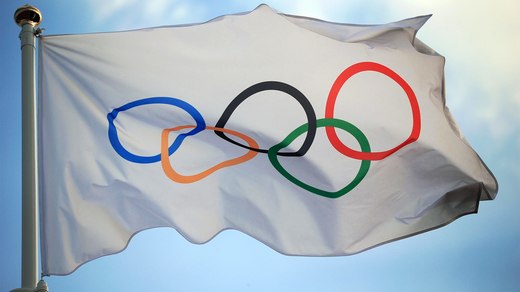

CIO: finanziamenti per un mondo migliore attraverso lo sport

Roma, 18 maggio 2020 – Il Comitato Internazionale Olimpico è un’organizzazione no-profit dedicata al riutilizzo degli introiti prodotti dai Giochi Olimpici, al fine di sviluppare lo sport in tutto il mondo.

Il risultato è stupefacente: ogni giorno il CIO ridistribuisce circa 3.4 milioni di dollari statunitensi per aiutare atleti e organizzazioni sportive di tutto il mondo.

I Giochi Olimpici producono un’enorme fonte di entrate. Ad esempio, nel triennio 2013-2016, che include i Giochi Olimpici Invernali di Sochi del 2014 e i Giochi di Rio del 2016, si stimano entrate per circa 5,7 miliardi di dollari derivanti perlopiù dai diritti di trasmissione e marketing.

A fronte di così tanti soldi messi in campo, è importante raccontare il ruolo e le modalità di azione del Comitato Olimpico Internazionale. Proprio in virtù del suo statuto di no-profit, il 90% degli introiti vengono immediatamente restituiti e redistribuiti con l’obiettivo di sviluppare e far crescere lo sport mondiale. All’incirca 2,5 miliardi di dollari vengono destinati per alleviare l’onere finanziario delle città ospitanti. Dal 2002 al 2018 il CIO ha addirittura incrementato del 60% il suo contributo, grazie alla crescita e al successo degli ultimi Giochi.

Buona parte degli introiti sono anche destinati alla realizzazione degli Youth Olimpic Games, ogni due anni. Inoltre, durante i Giochi Olimpici, è a spese del CIO tutto ciò che riguarda i viaggi e le sistemazioni degli atleti durante i 17 giorni della competizione.

Parte dei fondi vengono anche utilizzati per potenziare e promuovere la rete degli atleti, per far sì che la loro voce possa essere ascoltata. Inoltre, poiché la protezione e salvaguardia degli atleti è di importanza primaria, ben il 50% dei fondi della World Anti-Doping Agency viene dal CIO, mentre il restante 50% viene dai governi nazionali.

Anche i Comitati Olimpici Nazionali beneficiano di una porzione sostanziale dei profitti derivanti dai Giochi, al fine di aiutare direttamente atleti e allenatori del proprio paese. Nello sport moderno è assolutamente necessario che i Comitati Nazionali abbiano la possibilità di finanziare poiché, per gli atleti il talento e la determinazione non sono più sufficienti ad una preparazione di livello massimo: c’è invece bisogno di moltissimo allenamento, preparazione e lavoro. I soldi destinati ai Comitati Nazionali fanno parte del Programma di Solidarietà Olimpica, che ha l’obiettivo di rendere i Giochi il più accessibili possibile in tutto il mondo. Ragione per cui vengono anche finanziati programmi per preparare gli atleti e i coach all’esperienza olimpica. A Rio, ben 101 atleti che hanno vinto la medaglia avevano partecipato al programma di preparazione alle Olimpiadi.

Ma non è tutto. Il CIO cura anche un programma di Supporto Atleti Rifugiati, che approvvigiona i NOCs con risorse per supportare un determinato numero di atleti rifugiati che vivono in quei paesi e per prepararli alle competizioni internazionali. A Tokyo 2020, dopo la positiva esperienza di Rio 2016, si andrà a formare una Squadra Olimpica di Rifugiati.

È stato infine creato anche il Canale Olimpico, in funzione 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, 365 giorni l’anno. Gli atleti sono al centro del programma e possono raccontare le proprie storie e rimanere in contatto con i propri fan.

Una missione, quella del CIO, votata a costruire un mondo migliore, più solidale e accessibile, attraverso lo sport.

Fonte: www.olimpyc.org

Amarcord Loriga: Federico Malossi, lottatore e gentiluomo

Roma 16 maggio 2020 Il comunicato del Club Atletico Bologna 1948 che recentemente abbiamo pubblicato non ha mancato di interessare i lettori che ci hanno chiesto maggiori informazioni sui famosi "Tre Moschettieri Bolognesi".

Confermiamo che si trattava di Aleandro Donati (30 presenze in Nazionale, 19 titoli italiani consecutivi, 4 partecipazioni ai Giochi); di Mario Gruppioni e di Federico Malossi.

Soprattutto Malossi entusiasmava i tifosi, anche perché era soprannominato il "Campione Ribelle", dichiaratamente antifascista e salvato dalla fucilazione da Leandro Arpinati, uomo inizialmente assai vicino a Mussolini.

Nato nel quartiere popolare di via del Piombo era ritenuto (a quanto testimonia lo storico Claudio Evangelisti) la "bandiera dello sport petroniano". Oltre ad essere, come già ricordato, il preferito dal Premio Nobel Giosuè Carducci, fu anche il modello preferito dello scultore Pasquale Rizzoli, direttore della Accademia delle Belle Arti. Ma la vera consacrazione a campioni di livello mondiale avvenne nel 1928 quando i "Tre" furono invitati ad una serie di gare di Svezia. Lottarono in tante città, sempre ammirati protagonisti. E trovandosi in Svezia il grande Malossi divenne ambasciatore di pace.

Come tutti sanno si era da poco verificata la tragedia del Dirigibile Italia comandato dal Generale Nobile, una vicenda eternata dal famoso film "La Tenda Rossa". A bordo del Dirigibile Italia era imbarcato anche il meteorologo ed esploratore svedese Finn Malmgren, il quale si era avventurato a piedi, insieme a due ufficiali italiani, verso la Baia del Re per chiedere soccorso. Già ferito non resse alla fatica: il suo corpo non fu mai ritrovato mentre i due alpini italiani furono portati in salvo dal rompighiaccio sovietico Krassin. Ci fu una coda di polemiche anche severissime e l’attento Malossi pensò che fosse doveroso rendere omaggio da parte degli Italiani alla vedova Malmgren. Si presentò con un mazzo di fiori. " Fu un gesto distensivo - racconta Evangelisti - che consentì all'Italia di stemperare un clima di tensione che si era creato fra i due Paesi"-

Gli Uomini Forti, come al solito, sono proprio capaci dei gesti più gentili ed appropriati.

Trent’anni fa si realizzò un sogno: il 25 aprile 1990 s’inaugurava il Palazzetto di Ostia

Roma 14 maggio 2020 Pubblichiamo oggi un nuovo avvincente racconto storico narrato dall’arch. Livio Toschi, nella sua veste di storico della FIJLKAM. Buona lettura!

Il 21 aprile 1986, in occasione del Natale di Roma, si svolse al Lido di Ostia la cerimonia ufficiale della consegna del terreno comunale (15.809 mq.) su cui costruire il Palazzetto FILPJ, di fronte al lungomare Lutazio Catulo e con la pineta di Castelfusano alle spalle. Intervennero, oltre al presidente Pellicone, il sindaco di Roma Nicola Signorello, l’assessore al Demanio Siro Castrucci e l’assessore allo Sport Carlo Pelonzi.

Grande soddisfazione, senza dubbio, ma già si guardava oltre, verso un traguardo ancora più prestigioso. Con legittimo entusiasmo Pellicone annunciò che nel frattempo erano state avviate le procedure per la concessione, da parte del Comune, anche dell’area adiacente (21.449 mq.) per dare vita a un Centro di Preparazione Olimpica come quelli di Coverciano per il calcio e di Formia per l’atletica leggera.

Il presidente «riteneva necessario disporre al più presto del Palazzetto»: fino allora, infatti, «le discipline federali erano state costrette a chiedere ospitalità un po’ in tutta la penisola per svolgere la loro attività. Ciò non sarebbe più accaduto, con innegabili vantaggi economici e logistici per tutte le società». Si realizzava, finalmente, un sogno cullato da molti anni.

Il PalaFilpj fu inaugurato il 25 aprile 1990 alla presenza di 2.000 spettatori, tra i quali il sindaco di Roma Franco Carraro (subentrato a Signorello) e il presidente del CONI Arrigo Gattai. Era il primo grande impianto sportivo costruito a Roma dopo l’Olimpiade del 1960, magnificamente ubicato e perfettamente integrato nell’ambiente circostante, tanto che persino Italia Nostra espresse un giudizio assai positivo.

Orazio La Rocca (Athlon, giugno 1990) definì il Palazzetto un triplo “miracolo”: «Di tempo, perché la struttura è stata costruita in poco meno di diciotto mesi; di perfetta intesa tra la FILPJ, il CONI e l’amministrazione comunale di Roma; di progettazione, che ha regalato a Ostia un impianto dalle linee architettoniche uniche, eleganti».

Nel gennaio 1991 Remo Musumeci scrisse su Athlon:

«A Ostia è nato un Palazzetto che Matteo Pellicone ha voluto fortemente.

Possiamo dire che l’impianto di Ostia sia nato dalla cocciutaggine di Matteo Pellicone, che un giorno decise che la FILPJ doveva avere il suo Palazzetto. E doveva essere bello. L’opera è – senza dubbio – il prodotto della cocciutaggine di un uomo che ci ha sempre creduto e non si è mai arreso nemmeno al cospetto delle trappole più insidiose della burocrazia.

L’impianto ha messo d’accordo tutti, perfino i verdi, che hanno applaudito con sincera ammirazione. Sarà un punto d’incontro in riva al mare: una somma di palestre, un albergo, un centro studi.

Ho detto cocciutaggine e ripeto cocciutaggine. E credo che sia l’elogio migliore che Pellicone potesse desiderare. Sono convinto che l’impegno non sarebbe bastato per realizzare quel che è nato. Ci voleva qualcosa di più.

Quel Palazzetto è come una medaglia».

1.

1.

Nel numero di dicembre 1992 il direttore di Athlon, Giorgio Sozzi, ricordava la genesi dell’edificio:

«Ormai da molto tempo la crisi degli impianti si faceva sempre più acuta. Roma era intasata di manifestazioni e trovare un posto adeguato era di fatto impraticabile.

E dunque ecco il Presidente mettere mano ad un progetto tale da far paura anche al più sognatore: costruire un impianto FILPJ! Facile a dirsi, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare...

Già, proprio quest’ultima idea del mare spinse Matteo Pellicone, una domenica mattina, a Ostia.

Fermò la macchina nei pressi della stazione di Castelfusano per una boccata d’ossigeno nella splendida pineta: fu il colpo di fulmine!».

2.

2.

Il progetto è opera degli ingegneri Renato Papagni e Paolo Morelli. L’immagine dell’impianto è insolita e suggestiva: il giornalista Pietro Trivelli ha paragonato il Palazzetto a un gigantesco elmo da samurai (Il Messaggero, 18 agosto 1989), altri a una grande vela oppure a un disco volante.

In un primo tempo si era ipotizzata una “classica” copertura a cupola, poi scartata a causa del forte impatto ambientale. La sinuosa copertura realizzata (di colore verde per mimetizzarsi con la retrostante pineta) offre il migliore scorcio prospettico se la guardiamo dal litorale, seguendo l’asse sud-ovest / nord-est.

L’impianto, si legge nella relazione tecnica dell’Ing. Papagni, ha forma circolare, altezza di 16 metri e diametro di 60, quindi occupa una superficie di oltre 2.800 mq. Il parterre misura 44x33 m. e consente l’utilizzo contemporaneo di sei tappeti di gara. Nelle sue tribune a crescent (mezzaluna) il Palazzetto ha una capienza di 1.300 spettatori. La struttura portante è costituita da 30 pilastri curvi in cemento armato e dalle nervature del soffitto, in legno lamellare, provenienti da Bressanone. Altri materiali usati sono: mattoni a vista per i muri perimetrali, peperino per le soglie e le zoccolature, alluminio anodizzato di colore nero per gli infissi, selciato di cls per la pavimentazione esterna. Nella costruzione sono stati impiegati 400 mc. di legno lamellare, 1.500 mc. di calcestruzzo e 200.000 kg. di acciaio. 3.

3.

Il Palazzetto (nel 2014 doverosamente intitolato a Pellicone) ospitò la prima gara dieci giorni dopo l’inaugurazione, il 5 maggio: era la finale del campionato juniores maschile e femminile di judo. Il 2-3 giugno sulle sue materassine si affrontarono i partecipanti al X Trofeo internazionale Milone di lotta GR e SL, ottimo rodaggio in vista del Mondiale di lotta greco-romana, disputato nell’ottobre 1990.

4.

4.

Didascalie:

In copertina: Foto aerea del Palazzetto in costruzione

1. Plastico del progetto preliminare, con la copertura a cupola

2. Planimetria del primo progetto del Centro Olimpico (il Palazzetto ha la copertura definitiva)

3. Il Palazzetto in costruzione

4. La signora Marina Pellicone taglia il nastro durante la cerimonia inaugurale. Al suo fianco è il sindaco Carraro