Basile e Chamizo al Festival dello Sport

Roma, 7 ottobre 2020 – Nella cornice del Festival dello Sport organizzato da Gazzetta, i nostri due super campioni, Fabio Basile e Frank Chamizo, saranno intervistati sabato 10 ottobre alle 11:00 da Ignazio Moser e Valerio Piccioni. Come in un talk, si parlerà delle loro vite di sportivi spaziando dalle Olimpiadi passate e future alle loro imprese nel judo e nella lotta internazionali, ma anche delle loro vite private, di sogni e aspirazioni.

Il Festival, generalmente organizzato a Trento, prenderà forma questa volta a Milano, in particolare al Piccolo Teatro Strehler e in Sala Buzzati, dove sarà possibile seguire gli eventi dal vivo, prenotandosi in anticipo, o in diretta streaming sui siti Gazzetta.it e ilfestivaldellosport.it. Un palinsesto live di tre giorni, dal 9 all’11 ottobre, con più di 60 eventi ed oltre 100 ospiti.

Un riconoscimento importante per i due azzurri, rinominati Tori Scatenati dalla Gazzetta dello Sport, che negli ultimi anni hanno portato a casa risultati talmente importanti da far parte, ormai, del top degli atleti italiani in campo mondiale. Un evento da non perdere, dunque, che si può seguire dal vivo ma anche da casa, cliccando qui.

La XVII Olimpiade: Roma 1960 (II)

Roma 3 ottobre 2020 Pubblichiamo oggi un nuovo avvincente racconto storico narrato dall’arch. Livio Toschi, nella sua veste di storico della FIJLKAM. Buona lettura!

Mostre, manifestazioni e pubblicazioni

Oltre alla mostra Lo Sport nella Storia e nell’Arte, ricordata nel precedente articolo, dobbiamo segnalare l’Esposizione di Fotografia sportiva, allestita nel corridoio perimetrale del Palazzo dello Sport all’EUR sotto la direzione dell’Avv. Nello Ciampi. Da agosto a settembre il pubblico poté ammirare 332 foto in bianco e nero e 53 a colori, tutte in formato 30 x 40 cm., montate su supporti con eleganti cornici metalliche di 40 x 50 cm. e protezione in vetro. Furono sistemate a due a due su pannelli raggruppati per nazioni (33 quelle partecipanti). Giulio Onesti, presidente del CONI e del Comitato Esecutivo della XVII Olimpiade, firmò la Presentazione nel catalogo della mostra.

Sempre nel corridoio perimetrale del Palazzo dello Sport si tenne la mostra-concorso di francobolli olimpici, cui presero parte 61 concorrenti in rappresentanza di 21 nazioni. La giuria assegnò il primo posto e il Trofeo Alberto Bonacossa all’italiano Carlo Condarelli. Vinse un premio anche Juan Antonio Samaranch, presidente del CIO dal 1980 al 2000 e appassionato filatelico.

Quale curiosità segnalo che dal 19 al 30 marzo 1952 si era tenuta alla Stazione Termini di Roma la prima mostra internazionale di filatelia sportiva, valorizzata anche dall’emissione di un francobollo celebrativo delle Poste Italiane (25 lire).

1.

Il già citato Comitato per l’Arte, presieduto dall’Arch. Guglielmo De Angelis d’Ossat, non s’interessò solo delle mostre, ma prese in esame e deliberò sulle questioni riguardanti il manifesto ufficiale, il modello della fiaccola, i simboli e le medaglie, lo squillo ufficiale, l’inno olimpico, l’utilizzazione di monumenti antichi per le gare olimpiche. Inoltre collaborò all’allestimento delle manifestazioni storico-sportive.

Nella capitale, infatti, furono organizzate dall’Ente Nazionale Industrie Turistiche cinque di queste suggestive manifestazioni: il Palio dei Balestrieri di Gubbio e di San Sepolcro (Circo Massimo, 20 agosto), la Quintana di Foligno (Circo Massimo, 21 agosto), il Calcio Storico Fiorentino (Piazza di Siena, 28 agosto), la Quintana di Ascoli Piceno (Circo Massimo, 4 settembre) e infine il Gioco del Ponte di Pisa (Circo Massimo, 10 settembre) alla presenza di 50.000 spettatori. Per consentire al pubblico di seguire le varie fasi delle cinque rievocazioni storiche, l’ENIT stampò 50.000 manifesti e 500.000 copie di un opuscolo in cinque lingue (italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo) con la storia dei tornei.

All’ENIT si deve anche la pubblicazione del Libro dei giorni italiani, dedicato allo Sport nell’Arte (160 pagine), con presentazione di Roberto Vighi e articoli di Romolo Passamonti, Alberto Spaini, Luigi Volpicelli e Livio Jannattoni.

Il Comitato Organizzatore, oltre al Rapporto ufficiale in 2 volumi edito nel 1962, stampò 862.000 programmi delle gare e delle cerimonie di apertura e di chiusura; il Centro Stampa 22 numeri del Bollettino ufficiale in tre lingue, formato 21x31 cm. (557.000 copie complessive); la Banca Nazionale del Lavoro una piantina di Roma con illustrazioni e informazioni (350.000 copie), un dépliant di Roma Olimpica (215.000 copie) e una Guida olimpica di 140 pagine in cinque lingue (200.000 copie); il Touring Club Italiano una pubblicazione intitolata Il fuoco olimpico dalla Grecia a Roma (5.000 copie). Infine, per favorire l’afflusso di turisti stranieri, l’ACI e l’ENIT stamparono gli itinerari automobilistici che da varie nazioni conducevano a Roma (un milione di copie).

2.

Aggiungo solo un cenno sulla 57a sessione del CIO (20-24 agosto), la terza ospitata da Roma dopo quelle del 1923 e 1949. La cerimonia di apertura si tenne nel Palazzo dei Congressi all’EUR, presenti 1.838 persone, tra cui il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio, il Sindaco della capitale, il Presidente del CONI, ecc. Le altre sedute ebbero luogo all’Hotel Excelsior in via Veneto.

Conclusa la sessione del CIO alla vigilia dell’apertura dei Giochi, nel pomeriggio udienza generale di papa Giovanni XXIII in Piazza San Pietro.

3.

Concludo questo articolo ricordando le visite organizzate per gli ospiti illustri dalla Sezione Cerimoniale: Ostia Antica, Tarquinia, Veio, Pompei, Paestum, Capri, Ischia, ecc. Né mancarono spettacoli serali alle Terme di Caracalla, al Teatro di Ostia Antica e al Ninfeo di Villa Giulia. Indimenticabile, infine, la festa notturna con spettacolo pirotecnico al Pincio dopo la chiusura dei Giochi (11 settembre), alla presenza delle Autorità e di 12.000 spettatori, che ammirarono il panorama di Roma «illuminato da mille bagliori e da cascate di luci colorate, con innumerevoli riflettori che sciabolavano il cielo incrociandosi».

Non c’è dubbio che tutti rimasero incantati da tanta bellezza.

Didascalie

In copertina: L’Esposizione di Fotografia sportiva al Palazzo dello Sport

1. Il Calcio Storico Fiorentino a Piazza di Siena

2. Il percorso della fiaccola olimpica

3. Il biglietto d’ingresso alle gare di lotta

La lettera del presidente del CIO: “dare speranza e fiducia al mondo attraverso lo sport”

Roma, 25 settembre 2020 – Lo spirito è quello di un cauto ottimismo, con la consapevolezza che c’è ancora tanto da fare per combattere la pandemia e con l’orgoglio per lo sport che è, e sarà, uno degli elementi essenziali per riprendersi dalla crisi.

“Olympism and Corona” è il titolo della lettera che il Presidente del Cio ha inviato a tutto il mondo dello sport, la seconda dopo quella di aprile. Una lettera di speranza e di ottimismo, ma anche di realismo e di prudenza.

Ora che “lo sport è ampiamente riconosciuto come un fattore essenziale nella lotta alla pandemia”, ora che “stiamo anche assistendo a eventi sportivi che si svolgono di nuovo”, possiamo e dobbiamo essere contenti, dobbiamo e possiamo riconoscere di essere in grado di affrontare la situazione attuale guardando avanti. “Vediamo che lo sport può essere organizzato in sicurezza, anche con le restrizioni in corso”, e questo deve darci “fiducia nei nostri preparativi per eventi futuri, inclusi i Giochi Olimpici.”.

Dunque, ci dice il presidente Bach, possiamo essere fiduciosi, dobbiamo essere orgogliosi del grande desiderio di sport che si è manifestato in questi mesi e della grande accoglienza che il suo ritorno ha ricevuto. Dunque, mentre aspettiamo con impazienza che le restrizioni, “ad oggi essenziali”, si attenuino, l’appello del Presidente Bach è comunque alla responsabilità: “Nella nostra pianificazione e programmazione, abbiamo tutti una grande responsabilità, non solo per i nostri rispettivi stakeholder, ma per l'intera comunità sportiva. Per esperienza, sappiamo che ogni contrattempo che colpisce uno di noi, colpisce tutti noi.”.

I segnali della comunità scientifica sono incoraggianti, sia per quanto riguarda i vaccini, sia per quanto riguarda test e nuovi metodi organizzativi. “Il CIO continuerà a studiare da vicino questi sviluppi. A tal fine, continuiamo a collaborare strettamente con l'Organizzazione mondiale della sanità, con le autorità pubbliche, con esperti medici e scientifici, nonché con le aziende farmaceutiche.”.

Con la promessa di condividere ogni intuizione e metodo che possa essere utile al Movimento Olimpico nel suo complesso, il presidente Bach conclude con i meritati ringraziamenti verso tutti coloro che finora hanno contribuito a questa battaglia. Una battaglia che, forse, ci ha resi ancora più uniti: “Negli ultimi mesi abbiamo dimostrato di essere davvero #StrongerTogether. In questo spirito di solidarietà, dovremmo continuare a dare il nostro contributo al contenimento del virus e alla ripresa dalla crisi. In anticipo, vorrei ringraziarvi per la vostra continua collaborazione nel nostro sforzo comune per dare speranza e fiducia al mondo attraverso lo sport.”.

Puoi leggere la lettera del Presidente Bach per esteso, cliccando qui.

La XVII Olimpiade: Roma 1960 (I)

Roma 24 settembre 2020 Pubblichiamo oggi un nuovo avvincente racconto storico narrato dall’arch. Livio Toschi, nella sua veste di storico della FIJLKAM. Buona lettura!

La mostra Lo Sport nella Storia e nell’Arte

Poiché quest’anno cade il 60° anniversario della XVII Olimpiade, disputata nella capitale dal 25 agosto all’11 settembre 1960, se ne stanno riesaminando da ogni angolazione i fatti, i protagonisti e gli impianti. Anche noi, naturalmente, vogliamo ricordare La Grande Olimpiade, che realizzò l’antico sogno del barone de Coubertin: «Desideravo Roma – aveva scritto – perché soltanto là [...] l’Olimpismo avrebbe indossato la toga sontuosa, tessuta d’arte e di pensiero, di cui io, fino dal principio, volevo ammantarlo» (Mémoires Olympiques). E noi tratteremo proprio delle manifestazioni artistiche e culturali connesse a quei Giochi, un po’ trascurate nelle pur innumerevoli rievocazioni di questi mesi.

1.

La Grande Olimpiade venne inaugurata in un assolato pomeriggio d’agosto. Il Presidente della Repubblica – Giovanni Gronchi – aveva appena letto la rituale formula d’apertura davanti alle squadre schierate sul campo, che fece il suo ingresso nello Stadio Olimpico la bandiera con i cinque anelli, accolta da tre squilli dell’Inno del Sole, dall’Iris di Pietro Mascagni. Fu quindi lentamente innalzata sul pennone al suono del vecchio Inno Olimpico, composto nel 1896 dal greco Spiros Samaras (testo del poeta Kostis Palamas). Un volo di 7.200 colombi si librò nell’aria e tutte le campane di Roma suonarono a festa mentre l’ultimo tedoforo accendeva la fiamma nel tripode posto sugli spalti gremiti di folla: erano le 17 e 30’ del 25 agosto 1960. Il discobolo Adolfo Consolini, con voce rotta dall’emozione, lesse allora il giuramento olimpico stringendo nella mano sinistra un lembo del Tricolore. L’Inno di Mameli concluse la suggestiva cerimonia di apertura.

2.

Le manifestazioni artistiche e culturali dipendevano tutte dal Comitato per l’Arte, presieduto dal Prof. Arch. Guglielmo De Angelis d’Ossat, direttore generale delle Antichità e Belle Arti. Al segretario Romolo Passamonti, storico dello sport deceduto poco prima dell’inizio dei Giochi, subentrò l’archeologo Roberto Vighi, direttore di Villa d’Este e di Villa Adriana.

La più importante manifestazione del settore fu la mostra retrospettiva Lo Sport nella Storia e nell’Arte, allestita dall’architetto Franco Minissi al primo piano del Palazzo delle Scienze all’EUR. Diretta da Vighi (che ne curò anche il catalogo) per conto del Ministero della Pubblica Istruzione, la mostra venne inaugurata dal Presidente della Repubblica. Divisa in 28 sezioni, occupò 7.000 mq e raccolse oltre 2.300 opere (di cui un migliaio originali) provenienti da più di cento musei italiani e trenta biblioteche. Rimase aperta dal 14 luglio 1960 all’8 gennaio 1961.

Spiegava Vighi nella Premessa del catalogo:

«Scopo principale della Mostra è presentare a quanti converranno a Roma per i Giochi e a quanti si interessano di storia degli sport, un’abbondante messe di materiale iconografico e bibliografico d’ogni genere, in modo da offrir loro una visione più completa possibile dei diversi aspetti della vita sportiva in Italia dall’antichità alla fine del sec. XIX.

L’ordinamento segue il concetto di raggruppare le opere secondo i diversi generi sportivi affinché di ciascuno di essi possano chiaramente risultare i particolari, le varianti e l’evoluzione attraverso i tempi.

L’importanza che lo sport ebbe nell’antichità classica quale fonte d’ispirazione artistica è cosa universalmente nota. Il binomio “arte e sport” fu inscindibile al punto che non si poteva concepire il nascere e l’evolversi dell’arte senza la costante esperienza plastica, lineare e dinamica fornita all’artista dagli esercizi della palestra, dalle gare dello stadio, dai corpi stessi degli atleti».

3.

Oltre al catalogo il Comitato Organizzatore dei Giochi pubblicò un elegante volume, sempre a cura del Vighi, che raccoglieva 350 delle opere esposte alla mostra. Giulio Andreotti, quale presidente del Comitato, ne scrisse la Prefazione.

Al centro dello scalone d’onore del Palazzo delle Scienze fu collocato il modello della monumentale statua bronzea di Emilio Greco simboleggiante La Fiaccola Olimpica (alta 4,40 metri e poggiata su una base di 2 metri), nel 1960 posta all’esterno del Palazzo dello Sport e ora nell’atrio della sede del CONI al Foro Italico. I Mosaicisti Ravennati eseguirono le copie dei due famosi mosaici di Piazza Armerina che raffigurano la corsa di quadrighe nel Circo Massimo e le cosiddette “ragazze in bikini”. Plastici e diorami accrebbero l’effetto scenografico dell’esposizione, che riscosse un notevole successo di critica e di pubblico.

Le prime sezioni erano dedicate all’atletica leggera. Seguivano: calcio, ciclismo, sport invernali, nuoto, pesca, canottaggio, giochi di forza, lotta e pancrazio, pugilato, scherma, ludi gladiatori, venationes, caccia, tiro a segno, sport equestri, giostre e tornei. Concludevano la mostra 4 settori particolari: gli edifici sportivi dall’antichità al XIX secolo, le costruzioni per le moderne Olimpiadi, gli ex libris ispirati allo sport, gli artisti premiati ai concorsi d’arte olimpici dal 1912 al 1948.

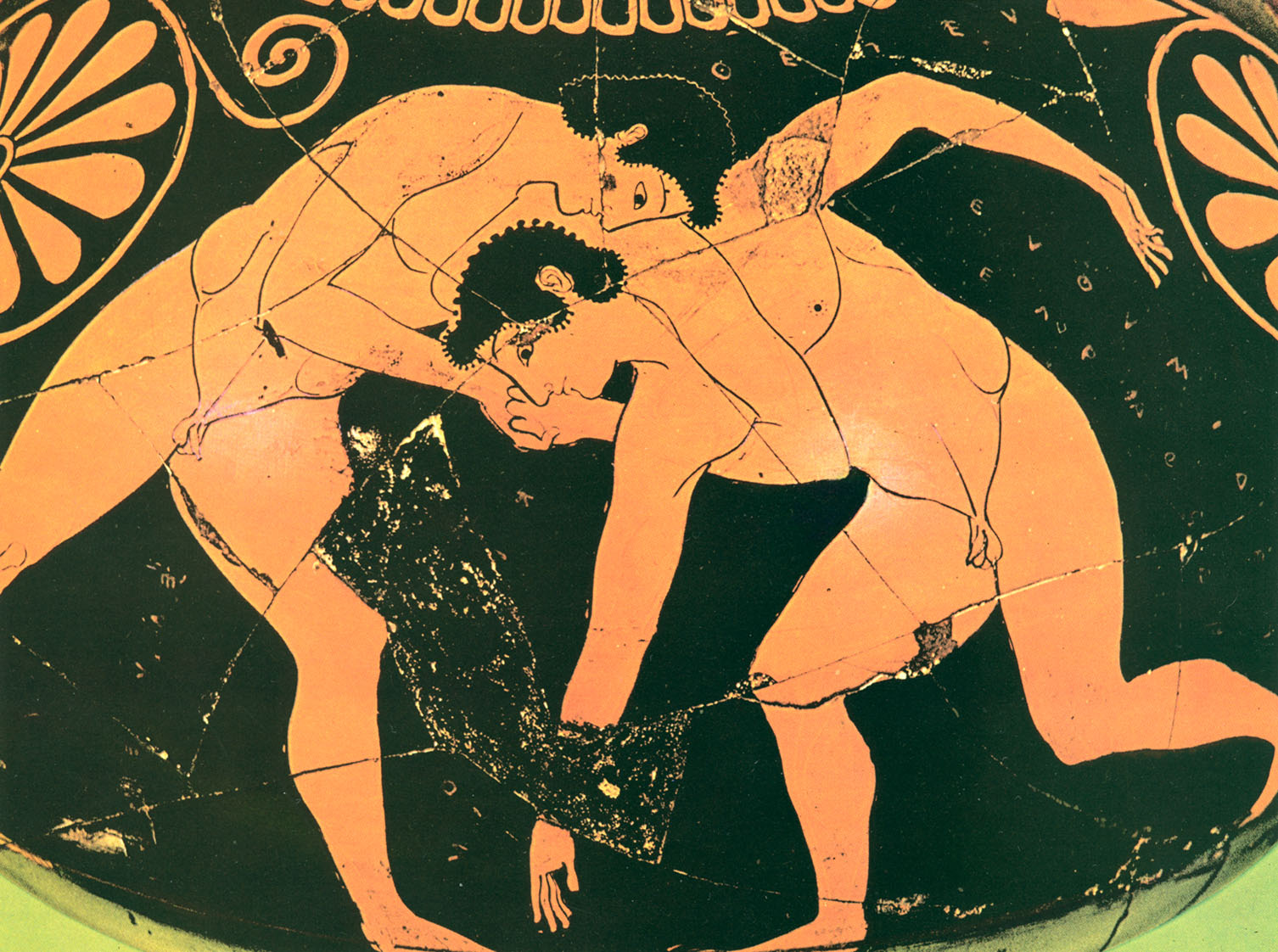

Quella che più c’interessa è, ovviamente, la sezione XVI, riguardante la lotta e il pancrazio. Fu allestita, assieme alla sezione XVII sul pugilato, nel Salone d’Onore intitolato allo storico dello sport Romolo Passamonti, scomparso poco prima dell’inaugurazione dopo aver tanto contribuito alla preparazione dell’evento. Tra i pezzi originali esposti segnalo il bronzetto protosardo, proveniente dal Museo Archeologico di Cagliari, pubblicato sulla copertina del catalogo; i bronzi dei cosiddetti Lottatori di Ercolano, attribuiti a Lisippo o alla sua scuola (prestati dal Museo archeologico di Napoli); il gruppo marmoreo mutilo dei Lottatori di Ostia, rinvenuto nella Schola di Traiano. E poi, accanto a sculture in marmo e fusioni in bronzo, un considerevole numero di vasi, rilievi, mosaici, incisioni e pitture: una raccolta davvero interessante e, all’epoca, in buona parte ancora sconosciuta.

Una curiosità: ben 16 delle 93 opere in mostra nella sezione XVI raffiguravano la lotta tra Ercole e Anteo.

Didascalie:

In copertina: Gruppo mutilo in marmo bianco, dalla Schola di Traiano a Ostia (II-III secolo d.C.) – Museo Ostiense, Roma

1. Bronzetto nuragico proveniente da Uta, presso Cagliari (VIII-VII secolo a.C.) – Museo Archeologico Nazionale, Cagliari

2. Veduta parziale del Salone d’Onore della mostra, in cui si notano i bronzi dei due giovani lottatori rinvenuti nella Villa dei Papiri a Ercolano (IV secolo a.C.)

3. Ercole e Anteo, bronzo del Pollaiolo (1475) – Museo Nazionale del Bargello, Firenze

Le antiche Olimpiadi (XVII)

Roma 17 settembre 2020 Pubblichiamo oggi un nuovo avvincente racconto storico narrato dall’arch. Livio Toschi, nella sua veste di storico della FIJLKAM. Buona lettura!

Il Pancrazio

Il pancrazio (pankration, ossia «combattimento completo/totale») nacque dalla combinazione di lotta e pugilato, non consentendo però l’uso degli imantes, lunghe e sottili strisce di cuoio fatte girare più volte intorno alle mani e ai polsi, ai quali venivano fissate, lasciando liberi i pollici. Una specie dei moderni guantoni da pugile, anche se le quattro dita tra loro legate non erano bloccate nella posizione a pugno, ma potevano distendersi. Affermava Filostrato: «Fra tutte le attività atletiche la più apprezzata è il pancrazio», di cui non ha parlato Omero.

Pankrates in greco significa «onnipotente» e perciò gli arbitri faticavano a mantenere gli incontri entro limiti accettabili, evitando danni seri ai concorrenti. Cosa difficile, visto che era lecito colpire con pugni e con calci (laktizein), anche nello stomaco (gastrizein), persino saltando addosso all’avversario, e si poteva strangolare (anchein) e fare torsioni alle braccia e alle gambe (strebloein). In un’anfora a figure nere del IV secolo a.C. (British Museum, Londra) si vede un atleta che con il braccio sinistro stringe il collo dell’avversario con una mezza “cravatta” e, mentre quello cerca di liberarsi, sta per colpirlo con il pugno destro dall’alto. Luciano di Samosata nel dialogo Anacarsi ha descritto una fase dell’allenamento: «Uno solleva l’avversario per le gambe e lo sbatte a terra, poi gli piomba sopra e non gli consente di alzare la testa, premendolo giù nel fango. Infine gli si avvinghia al ventre con le gambe e gli punta il gomito alla gola».

1.

Le uniche azioni proibite erano mordere (daknein) e “strappare”, infilando le dita negli occhi, nel naso o nella bocca (oryttein); ma, secondo Filostrato e Pausania, a Sparta si consentivano anche quelle. Alcibiade, che durante un allenamento aveva morso il suo avversario, da questi rimproverato di mordere come le donne, gli rispose: «Non come le donne, ma come i leoni».

2.

Si combatteva in piedi e – al contrario della lotta – anche a terra (questa azione prendeva il nome di alindesis o kylisis = rotolamento) senza limiti di tempo. Ci si poteva lasciar cadere volontariamente sul dorso (yptiazein) per difendersi meglio – come «una volpe che arresta riversa l’assalto vorticoso dell’aquila» [PINDARO, Istmica IV] – o per rovesciare l’avversario, tirandolo per le braccia e piazzandogli un piede sull’addome: una mossa simile al tomoe-nage nel judo. In un’idria a figure nere del VI secolo a.C., conservata all’Antikensammlungen di Monaco, è raffigurato Anteo a terra sopraffatto da Ercole forse dopo aver tentato invano una proiezione di questo tipo. Bloccare l’avversario a terra di fronte o da dietro, avvinghiandolo con le gambe per colpirlo con pugni o applicare leve e strangolamenti, si diceva klimakizein (klimax = scala). Questa tecnica è mostrata nel famosissimo gruppo marmoreo conservato alla Galleria degli Uffizi, copia romana dell’originale greco in bronzo.

Gli incontri cessavano solo con la resa di un pancraziaste (apagoreusis): bisognava alzare il braccio destro e distendere l’indice, come nel pugilato, oppure battere sulla spalla dell’avversario (parakrotein eis ton omon). A ragione Senofane definiva il pancrazio «prova durissima».

3.

In allenamento si saltava sul posto (anapedaein) tirando calci all’aria [LUCIANO, Anacarsi] e si utilizzava il korykos, un sacco di cuoio appeso al soffitto e riempito di cereali, di farina o di sabbia, insomma una sorta di punching-ball, che veniva utilizzato anche dai pugili.

Sui pancraziasti si sono scritte molte storie raccapriccianti: dal tre volte olimpionico Sostrato di Sicione, detto “spezzadita”, al povero Arrichione di Figalia, anche lui tre volte olimpionico, ma la sua ultima vittoria gli costò la vita: morì per strangolamento mentre l’avversario si arrendeva in seguito alla frattura dell’alluce [PAUSANIA, Guida della Grecia].

Didascalie:

In copertina: Pancraziasti, copia romana in marmo dell’originale greco in bronzo (III secolo a.C.), con rifacimenti – Galleria degli Uffizi, Firenze

1. Bronzetto che raffigura due pancraziasti (II secolo a.C.) – Antikensammlungen, Monaco

2. Bronzetto di epoca romana che raffigura un pancraziaste – Louvre, Parigi

3. Medaglione di una coppa a figure rosse: un pancraziaste si arrende alzando il braccio destro con l’indice disteso (520-510 a.C.) – Museo dell’Agorà, Atene

Lottatore iraniano giustiziato. Il silenzio si fa preghiera

Può capitare che su queste pagine vengano trattati anche argomenti extra sportivi. Argomenti cosiddetti di approfondimento o di informazione generale, in qualche modo collegati allo sport ed in particolare ai nostri sport. Non era ancora accaduto però, di dover affrontare temi drammatici come in questa tarda estate del 2020, anno destinato a rimanere scolpito nelle memorie dei più a causa del flagello del Covid. È stata una notizia drammatica quella di Malak, giovane judoka del Jigoro Kano Torino, uccisa assieme alla sorellina dalla tempesta abbattutasi sulla tenda nel campeggio dove dormivano. Drammatica come l’uccisione di Willy Monteiro Duarte, avvenuta a Colleferro attraverso un ‘pestaggio’ assurdo da parte di quattro bulli che, in qualche modo, hanno fatto parlare di sport di combattimento e, per uno di loro, è stata collegata l’appartenenza alla nostra federazione. Malak e Willy, due nomi che hanno l’effetto di un ‘uno-due’ da kappaò, troppo stretta la distanza fra i due colpi. Una sequenza che, purtroppo, è stata allungata anche dalla terribile notizia arrivata dall’Iran, con la comunicazione che la condanna a morte di Navid Afkari, lottatore professionista di 27 anni, era stata eseguita. Queste righe si potrebbero anche concludere qui. Cosa c’è da aggiungere all’esecuzione di una condanna a morte, se non il silenzio? Un silenzio che sarebbe molto prezioso, soprattutto utile in tante e frequenti situazioni, ma di fronte all’esecuzione di una condanna a morte suona come una preghiera. Per un ragazzo di 27 anni, un atleta con i suoi sogni e le sue ambizioni, i suoi sacrifici e le sue passioni. Un ragazzo fra l’altro, che lottava per portare alto l’onore del suo paese. E per il quale sono intervenuti in tanti ed autorevoli per chiedere una grazia impossibile, da Human Rights Watch e Amnesty International, lo stesso CIO ed alcuni campioni mondiali di lotta. Ma se, com’è riportato da più parti, l’ammissione di colpevolezza dell’omicidio volontario, del quale Navid è stato accusato, è stata estorta sotto tortura e, in ogni caso, successivamente ritrattata ed i presunti video che documenterebbero l’uccisione del funzionario governativo da parte del lottatore, secondo il suo legale non esistono e dall’estate 2018, quando accadde il fattaccio nell’ambito delle rivolte di piazza, ci sarebbe stato il tempo per renderli pubblici e far mettere l’anima in pace a quella povera madre. No, nessuna risposta e sulla base della «legge di ritorsione», è stata eseguita la sentenza in un carcere della città di Shiraz su «insistenza della famiglia della vittima». Il Comitato olimpico internazionale, tra le organizzazioni che si erano mobilitate per salvare la vita al lottatore, ha dichiarato di essere “scioccato” dall’esecuzione che, il presidente Thomas Bach ha definito “profondamente sconvolgente”.

Difendiamo il futuro in TV: dove trovarlo

Roma, 15 settembre 2020 – Lo spot “Difendiamo il futuro”, già online su tutti i social federali, è ora presente sui canali Sky e Discovery, oltre che su Raiplay (la piattaforma multimediale RAI).

Per Sky lo spot passerà sui canali Sky Sport Uno DTT, Sky Sport NBA, Sky Sport Collection, Sky Sport Serie A, Eurosport 1 e 2; il gruppo Discovery, invece, porterà lo spot su Motor Trend, HGTV, Nove, Real Time e Real Time+1, Dmax e Dmax+1, Giallo, Food Network, D.Science, D.Channel e D.Channel+1.

Inoltre, prossimamente, “Difendiamo il futuro” sbarcherà anche su Sport Italia.

Per saperne di più, clicca qui.

Buona visione!

#Difendiamoilfuturo

Le antiche Olimpiadi (XVI)

Roma 12 settembre 2020 Pubblichiamo oggi un nuovo avvincente racconto storico narrato dall’arch. Livio Toschi, nella sua veste di storico della FIJLKAM. Buona lettura!

La lotta (terza parte)

Le prese al corpo con due braccia (meson echein o meson lambanein, ossia «afferrare alla vita», «cinturare») servivano a sollevare l’avversario per poi proiettarlo a terra, e si eseguivano in avanti, da dietro, di fianco. Queste tecniche furono utilizzate da Aiace e da Ulisse nel celebre combattimento dell’Iliade. Sappiamo però che nessuno poteva cinturare Aristodamo di Elide, olimpionico nel 388 a.C., a causa della sua taglia ciclopica.

1.

Come difesa dalle prese al corpo o si premeva sull’avversario con le braccia per rompere il contatto o, all’opposto, ci si avvinghiava a lui (perilambanein), cingendogli il collo e magari uncinandogli una gamba dall’interno o dall’esterno. Lo scopo era di squilibrarlo e farlo cadere. Un agganciamento difensivo molto evidente contro una presa al collo con due mani e tentativo di proiezione in avanti è illustrato in un’anfora a figure nere di Essechia. In uno specchio a rilievo all’Ermitage e in una piccola scultura agli Uffizi, che raffigurano due amorini in lotta, l’agganciamento di una gamba dall’esterno è utilizzato quale difesa contro una cintura da dietro. Secondo Norman Gardiner parembole corrisponderebbe al colpo di tallone, tecnica usata da Ulisse contro Aiace nei versi omerici.

Nonno di Panopoli nelle Dionisiache ha così descritto la “cravatta”: «Gli gettò un braccio intorno al collo, come un laccio, cingendo le sue mani come una corona l’una dentro l’altra e intrecciando le dita». Un’altra presa d’indubbia efficacia consisteva nel cingere il collo e un braccio dell’avversario, azione illustrata da Eutimide nello psictere al Museo di Antichità a Torino. Trachelizein significa «abbattere con una presa al collo» e nel 192 a.C. Clitostrato di Rodi vinse a Olimpia proprio grazie a questa presa.

2.

Alle prese al collo si accompagnava il movimento che Teofrasto di Ereso (Lesbo) e Teocrito di Siracusa chiamavano edran strephein («volgere i glutei all’avversario»), caratteristico della tecnica detta “ancata obliqua”, utilizzata soprattutto dai lottatori argivi e menzionata da Teocrito a proposito degli insegnamenti di Arpalaco a Ercole. Un’illustrazione della tecnica quale contrattacco a una cintura alla vita si ha nell’anfora a figure nere del VI secolo a.C. ai Musei Vaticani: ruotando velocemente il corpo prima che la presa si consolidasse e tirando all’altezza dei gomiti le braccia serrate dell’avversario, lo si squilibrava; quindi, facendo leva sul proprio fianco, si provocava una caduta laterale.

3.

Con il termine parathesis («accostare fianco a fianco») s’indicava probabilmente il contatto stabilito in seguito a un attacco portato lateralmente, come appare sia nella coppa a figure rosse del 430 a.C. che mostra Teseo nell’atto di afferrare Cercione per un braccio – all’altezza del gomito – e dietro la schiena (British Museum di Londra), sia nel fregio del Teatro di Delfi che forse raffigura ancora Teseo e Cercione (III secolo a.C.): qui Teseo, se di lui si tratta, ha portato la gamba sinistra ben dietro la sinistra dell’avversario e gli basterà ruotare il busto per proiettarlo a terra facendo perno sull’asse fianco-coscia.

Sebbene non proibite, le prese alle gambe venivano tentate di rado, perché piegandosi verso il basso si correva il rischio di essere schiacciati a terra con tutto il peso dell’avversario oppure cinturati “a rovescio” e ribaltati, come avverrebbe nel judo con una proiezione di tawara-gaeshi su attacco di morote-gari. Tentativi di questo genere in epoca romana sono menzionati da Luciano (nel dialogo Anacarsi), da Ovidio (che nelle Metamorfosi narra il combattimento di Ercole contro Acheloo) e da Stazio (Tideo contro Agilleo). Già negli affreschi egizi delle tombe di Beni Hasan, d’altra parte, si vedono delle prese alle gambe.

Didascalie

In copertina: Psictere a figure rosse di Eutimide che illustra la tecnica detta trachelismos (520-500 a.C.) – Museo di Antichità, Torino

1. Anfora di Andocide a figure rosse, che raffigura una cintura in avanti con sollevamento (530-525 a.C.) – Antikensammlungen, Berlino

2. Amorini in lotta: difesa da presa da dietro con agganciamento esterno di gamba (II secolo a.C.) – Galleria degli Uffizi, Firenze

3. Anfora attica a figure nere che mostra un tentativo di “ancata obliqua” (VI secolo a.C.) – Musei Vaticani, Roma

#difendiamoilfuturo, la campagna comunicativa FIJLKAM è ora uno spot

Comunicato FIJLKAM sull’uccisione di Willy Monteiro Duarte

Roma 8 settembre 2020 La FIJLKAM si unisce al grande cordoglio per la famiglia di Willy Monteiro Duarte, ucciso da una banda di “violenti” per essere intervenuto in difesa di un suo amico coinvolto in una rissa a Colleferro, nel tentativo di pacificare gli animi.

Il comportamento della banda di picchiatori non risponde in nessun modo ai valori trasmessi dagli Sport di combattimento e dalle arti marziali praticate nella Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Sumo, Ju Jitsu e Aikido).

Sebbene uno degli appartenenti al branco criminale sia risultato tesserato per il karate con la FIJLKAM, gli Organi di Giustizia federali si sono subito attivati per la sua sospensione e la sua radiazione dall’albo dei tesserati. Nessuno dei coinvolti né oggi né in futuro potrà mai più avvicinarsi ad una delle nostre palestre affiliate né praticare le nostre discipline.

I valori che gli sport olimpici, tra i quali il karate, propugnano sono innanzitutto l’autocontrollo, il rispetto degli altri e la correttezza nonché l’altruismo e la generosità. Sono valori fondanti di ognuno degli sport che fanno parte della FIJLKAM e sono trasmessi dai nostri Insegnanti tecnici a qualsiasi livello di pratica: dalla base all’alto atletismo. Valori che da sempre la FIJLKAM si impegna a diffondere, anche come sta facendo con l’attuale campagna di comunicazione #difendiamoilfuturo.

Da Scampia ad altre zone difficili del nostro Paese, sono molto più numerosi gli esempi positivi che possono essere raccontati sui nostri praticanti, dalla lotta al bullismo al contrasto della violenza di genere. Pertanto stigmatizziamo fortemente l'atteggiamento di quella stampa che invece di verificare i fatti, e ignorando le proprie regole deontologiche per rincorrere il mero sensazionalismo, bolla come violenti i praticanti dei nostri sport. Tale atteggiamento irresponsabile ignora volutamente che chi è violento esercita il proprio istinto violento a prescindere. E che bolla come violenti degli Sport che, al contrario, insegnano a controllare istinti e pulsioni tramutandoli, invece, in valori costruttivi per la Società.

Precisiamo, pertanto, che nessun’altro dei picchiatori del branco di Colleferro è tesserato per le discipline FIJLKAM né che tantomeno sia definibile Lotta o Wrestling (peraltro semplice la traduzione inglese dello stesso termine) l’agghiacciante ed insensata violenza che è stata praticata sul povero Willy Monteiro Duarte.

Ci auguriamo che le future ricostruzioni della stampa tengano conto della responsabilità del tutto individuale dei comportamenti dei protagonisti dell’assurdo episodio e che non si applichino al contrario per creare un'ingiusta avversione per Sport olimpici che da sempre lavorano per la formazione e la crescita degli sportivi nel pieno e totale rispetto degli altri.